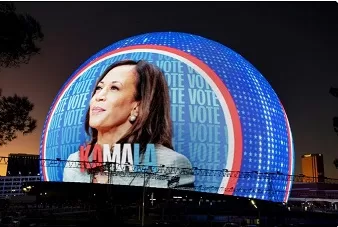

Candidate depuis août, Kamala Harris a traîné le bilan de Joe Biden comme un boulet et n’a rien pu faire face au bulldozer Donald Trump.

Contrairement à Claudia Sheinbaum qui s’est imposée au Mexique comme la première présidente nord-américaine il y a quelques semaines, Kamala Harris, comme Hillary Clinton en 2016, a buté sur le dernier obstacle.

Pour la seconde fois en huit ans, une femme candidate à la Maison-Blanche a échoué à se faire élire à la tête de la première puissance mondiale.

Donald Trump est donc élu président des États-Unis pour la seconde fois. Pas réélu, puisqu’en 2020, au sortir de son premier mandat, le républicain avait perdu face au démocrate Joe Biden.

Si ces défaites tiennent évidemment à la personnalité et la popularité de leur adversaire, Donald Trump dans les deux cas, pour de nombreux observateurs, la question de la misogynie de la société américaine est également un facteur.

En effet, au cours des sept dernières années, selon l’American Enterprise Institute, la proportion de jeunes hommes qui estiment que les États-Unis sont allés « trop loin » dans la promotion de l’égalité des sexes a plus que doublé.

Donald Trump a misé sur les codes virilistes et toute sa campagne a été émaillée de commentaires insultants ou méprisants à l’égard des femmes, venant de lui ou de ses relais politiques et médiatiques.

La démocrate n’a pas fait ouvertement campagne sur le fait qu’elle pouvait devenir la première présidente des États-Unis.

Elle a porté les libertés des femmes, faisant en particulier du droit à l’avortement l’une des pierres angulaires de sa campagne. Mais cela n’a, semble-t-il, pas été suffisant pour rallier assez de femmes conservatrices modérées, comme elle l’espérait.

Cette élection américaine est l’une des plus genrées de l’histoire. Selon les données de l’agence Reuters mis en infographies par la BBC, 54% des femmes ont voté pour Kamala Harris. Parmi les électeurs de Donald Trump, 54% sont des hommes.

Là où se joue grandement le résultat des élections, ce sont dans les swing states. Ces États qui ne sont ni démocrates, ni républicains, dont on ne connaît pas le vote à l’avance, à l’opposée de la très démocrate Californie ou du très républicain Texas.

Comme il y a huit ans face à Hillary Clinton, Donald Trump s’est appuyé sur ces États, parfois en déclin industriel, comme la Pennsylvanie ou le Michigan.

« Il faut reconnaître les bonnes intuitions de Donald Trump sur ce sujet. Ces discours ont des échos dans l’Amérique profonde, dans laquelle vit une population broyée par la mondialisation », indiquait Yannick Mireur, écrivain et spécialiste de la politique américaine, à actu.fr.

Or, le programme de Kamala Harris d’un État plus protecteur, notamment pour le système de santé ou d’investir plus dans l’éducation, a pu faire craindre une hausse des impôts et taxes.

Il faut aussi rappeler que Kamala Harris est devenue candidate du parti démocrate seulement en août dernier après le retrait du (toujours) président des États-Unis, Joe Biden. Celle qui a dû rattraper les bourdes de « Joe le Gaffeur » n’a eu que quelques mois pour donner un nouveau souffle à la campagne.

Et montrer sa propre personnalité. Pas évident face à un personnage comme Donald Trump, adepte de la provocation et des petites phrases.