Qu’il s’agisse de cités mystérieuses ou de papyrus anciens déchiffrés grâce à l’intelligence artificielle, ces découvertes témoignent de l’efficacité des techniques nouvelles et anciennes pour réinventer l’archéologie. De nos jours, on doit la plupart des découvertes archéologiques les plus importantes à l’application de techniques à des artefacts et à des restes humains déjà découverts : celles-ci nous ont par exemple révélé les détails d’une catastrophe survenue à l’âge du bronze ou bien l’identité du coupable dans une mystérieuse affaire de meurtre de l’Égypte ancienne. Cette année n’a pas dérogé à la règle. En 2024, des méthodes modernes telles que l’analyse ADN et la télédétection ont révélé de nouvelles traces témoignant de l’existence de cultures, de techniques et de structures sociales passées. Mais si l’archéologie avance désormais souvent grâce à la science, elle n’en a pas moins besoin de fouilles nouvelles pour nourrir ses futures études. Le site nationalgeographic.fr présente certaines des découvertes archéologiques les plus importantes de ces douze derniers mois.

Par Marwa Mourad

L’IA lit des parchemins brûlés lors de l’éruption du Vésuve

En février, des chercheurs ont annoncé avoir utilisé un système d’intelligence artificielle pour déchiffrer des parties illisibles d’un parchemin vieux de 2 000 ans brûlé lors de l’éruption du Vésuve en 79 de notre ère ; l’éruption volcanique qui anéantit Pompéi. Ce parchemin fait partie d’une collection de 1 800 papyrus en rouleaux découverts au 18e siècle parmi les vestiges d’Herculanum, cité romaine antique située à une quinzaine de kilomètres de Pompéi qui, selon les archéologues, aurait été détruite par une explosion de cendre, de roche et de gaz volcaniques à la chaleur inimaginable.

L’éruption réduisit ces papyrus en amas carbonisés que l’on pensait illisibles. Mais des scientifiques ont scanné l’un de ces fragments aux rayons X et ont utilisé l’intelligence artificielle pour le déchiffrer. La découverte initiale comprend quinze colonnes de texte et plus de 2 000 caractères écrits, probablement écrits par un disciple du philosophe grec Épicure, qui se lisent comme une méthode expliquant comment profiter de la vie.

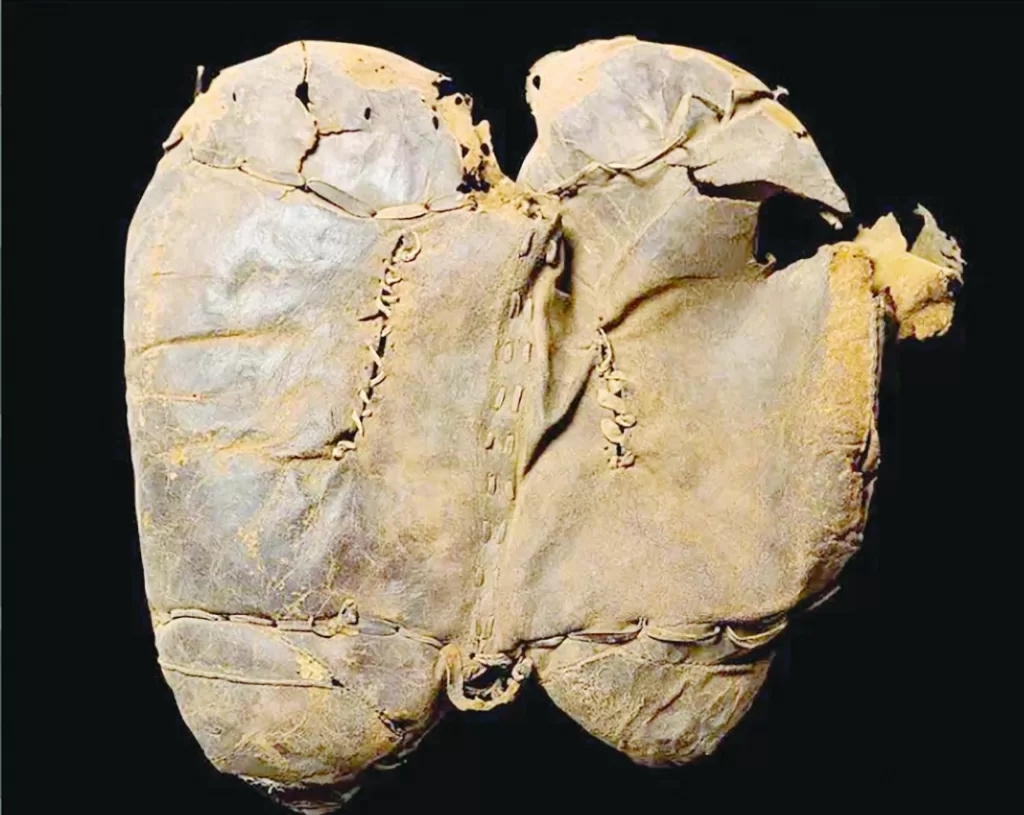

La plus vieille selle jamais découverte

Cette selle vieille de 2 700 ans a été découverte dans la tombe d’une femme dans le cimetière de Yanghai, à la lisière du désert du Taklamakan, dans le nord-ouest de la Chine. Bien que les humains aient domestiqué les chevaux des milliers d’années auparavant, des sculptures anciennes montrent qu’on les chevauchait généralement à cru ou bien en s’installant sur un tapis ou sur une couverture. Les selles constituent une avancée technologique ultérieure qui permit aux cavaliers de voyager sur de plus longues distances sans se blesser et sans nuire à leur monture.

Les chercheurs pensent que l’équitation fut introduite en Chine depuis les régions septentrionales de l’Asie Centrale, mais la selle de Yanghai est la plus ancienne à figurer dans nos archives archéologiques. Celle-ci se compose de morceaux de cuir cousus ensemble et rembourrés avec de la paille et des poils d’animaux ; les composés organiques de ce type se décomposent généralement rapidement, mais dans ce cas précis, l’environnement désertique aride les a préservés.

Masque de jade et autres découvertes dans une tombe maya

Un masque de jade décoré, fait de plusieurs fragments de jade imbriqués, avec des coquillages en guise d’yeux et de dents, a été découvert dans la tombe d’un roi maya à Chochkitam, au Guatemala. La datation au carbone 14 montre que celui-ci date de l’an 350 de notre ère environ et ses découvreurs pensent qu’il figure un dieu maya de la tempête. Il n’était pas rare que l’on confectionne de tels masques pour les sépultures des membres de la famille royale maya. Des gravures réalisées à l’aide d’un couteau ou d’un ciseau en obsidienne volcanique ornaient également le tombeau de ce roi.

D’autres avancées liées aux Mayas ont été annoncées cette année, notamment une analyse génétique effectuée sur des victimes sacrificielles découvertes près de la cité ancienne de Chichén Itzá, au Mexique, mais aussi la mise au jour sur un autre site guatémaltèque d’un dépôt de restes humains brûlés susceptible d’indiquer un changement politique.

Les origines de l’ « autel » de stonehenge

Stonehenge, monument néolithique du sud-ouest de l’Angleterre, a beau avoir atteint la célébrité dès le Moyen Âge, cela ne nous empêche pas, grâce à de nouvelles techniques, de continuer à découvrir des détails concernant sa construction. En août, des chercheurs ont remarqué que l’autel en pierre près du centre de la structure était fait d’un grès qui vient d’Écosse, à des centaines de kilomètres de Salisbury Plain, où il fut érigé en monument. Un tel acheminement représentait très certainement une entreprise de taille il y a 4 600 ans, date à laquelle les archéologues pensent que la pierre fut installée : celle-ci pèse plus de six tonnes et ceux qui la déposèrent-là ne se servirent probablement pas de roues.

Des études antérieures ont montré que les gigantesques pierres de sarsen érigées à la verticale dans le cercle principal ont été découpées dans du grès provenant des environs, mais les pierres calcaires en son sein ont été importées du sud-ouest du Pays-de-Galles, à plus de 150 kilomètres de là. Les parties les plus anciennes de Stonehenge datent d’il y a 5 000 ans environ ; les chercheurs pensent aujourd’hui que le monument servait à l’origine de lieu de sépulture mais qu’il fut étoffé pendant des milliers d’années jusqu’à devenir un monument religieux néolitihique.