Depuis plus de deux siècles, la France nourrit une fascination inépuisable pour l’Égypte des pharaons.

Des hiéroglyphes de Champollion aux expositions grand public sur Toutânkhamon, l’Égypte ancienne ne cesse de captiver l’imaginaire collectif français. Héritée de l’expédition napoléonienne et renforcée par une tradition scientifique et artistique solide, cette passion mêle émerveillement populaire, coopération archéologique et quête de sens face au mystère des civilisations disparues.

Par Marwa Mourad

1. Une fascination profonde et ancienne

La relation entre la France et l’Égypte ancienne est bien plus qu’un simple intérêt historique : c’est une véritable histoire d’amour intellectuelle et émotionnelle. Depuis le XIXᵉ siècle, les Français se passionnent pour les pyramides, les pharaons et les momies, fascinés par la beauté, la puissance et le mystère de cette civilisation millénaire.

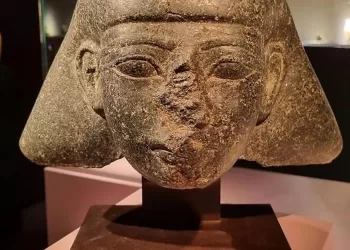

Dans l’imaginaire collectif, l’Égypte représente à la fois la grandeur et la fragilité d’un empire disparu, dont les traces monumentales continuent d’impressionner. Les livres, films, documentaires et œuvres d’art contribuent à entretenir cette flamme. De Paris à Lyon, les vitrines des musées regorgent de vestiges égyptiens admirés par des millions de visiteurs chaque année.

—

2. Un héritage historique et culturel franco-égyptien

Cette fascination trouve ses racines dans l’expédition menée par Napoléon Bonaparte en 1798. Si cette aventure militaire fut brève, elle ouvrit un chapitre fondateur dans les relations entre les deux nations. Accompagné de savants, d’artistes et de cartographes, Napoléon donna naissance à la fameuse Description de l’Égypte, œuvre monumentale qui fit découvrir au monde occidental les trésors enfouis de la vallée du Nil.

Un quart de siècle plus tard, Jean-François Champollion déchiffra les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette, faisant de la France la patrie de l’égyptologie moderne. Depuis lors, les archéologues français participent à d’importantes missions de fouilles en Égypte, notamment à Saqqarah, Louxor et Deir el-Medina, perpétuant un héritage scientifique respecté et admiré à l’international.

—

3. Une représentation populaire à travers les expositions

Les musées français, en particulier le Louvre et l’Institut du monde arabe, jouent un rôle majeur dans la transmission de cette passion. Chaque exposition consacrée à l’Égypte ancienne attire des foules record, comme celle dédiée à Toutânkhamon en 2019, qui a rassemblé plus de 1,4 million de visiteurs à La Villette — un succès sans précédent.

Ces événements culturels ne se limitent pas à la contemplation : ils racontent une histoire, celle du lien vivant entre passé et présent. Les Français, séduits par le raffinement de l’art pharaonique et la modernité de sa symbolique, y voient aussi un écho à leurs propres questionnements sur le temps, la mort, et la trace laissée par l’humanité.

—

4. Une fascination qui nourrit à la fois l’imaginaire et la recherche

Au-delà du romantisme, cette passion s’exprime dans un engagement concret. La coopération archéologique entre la France et l’Égypte reste l’une des plus actives au monde. Des équipes françaises participent chaque année à des fouilles et restaurations majeures, soutenues par le CNRS, le ministère de la Culture et les universités.

Cette alliance scientifique s’accompagne d’un enthousiasme populaire toujours renouvelé : publications, expositions itinérantes, reconstitutions virtuelles et séries documentaires renforcent la place de l’Égypte ancienne dans la culture contemporaine.

Ainsi, plus qu’un simple intérêt exotique, la fascination française pour l’Égypte traduit un dialogue constant entre science et émotion, entre savoir et rêve. L’Égypte n’est pas seulement un vestige du passé : elle demeure, pour les Français, un miroir intemporel de la quête humaine d’immortalité et de beauté.