Le Caire ne se contemple pas seulement avec les yeux : il se respire, il se parcourt comme un livre d’ombre et de lumière. Au détour d’une ruelle, derrière le claquement des volets et l’appel du muezzin, surgit un portail monumental, un dôme ouvragé, un minaret aux lignes élancées. Ici, les murs ne sont pas de simples murs. Ils parlent. Et leur langage, c’est celui des Mamelouks.

Une ville sculptée par la gloire et la foi

Entre le XIIIᵉ et le XVIᵉ siècle, le sultanat mamelouk a transformé Le Caire en un écrin d’architecture islamique d’une densité inégalée. Plus de neuf cents monuments de cette époque se dressent encore, formant un tissu urbain où la fonction se mêle au symbole. Chaque édifice n’est pas seulement un lieu de culte ou d’étude : c’est une proclamation de prestige, un acte de mémoire et un chef-d’œuvre d’art appliqué.

Les complexes monumentaux — mosquées, madrasas, mausolées, hôpitaux — étaient conçus comme des institutions totales, rassemblant le spirituel, le social et le politique dans un même ensemble. Cette polyvalence reflète l’une des grandes vertus de l’architecture mamelouke : servir simultanément la beauté et l’utilité.

L’esthétique de la verticalité et de la lumière

En arpentant le quartier historique, le regard est immanquablement attiré vers le haut. Les minarets mamelouks, effilés comme des lances, jouent avec la lumière du soleil et créent un dialogue vertical entre la terre et le ciel. Leur succession de registres décoratifs — balcons sculptés, motifs géométriques, coupoles ajourées — est autant une prouesse technique qu’un poème de pierre.

Les dômes, souvent cannelés ou recouverts de motifs d’arabesques, ponctuent le paysage urbain comme des ponctuations visuelles, apportant rythme et équilibre. Leur géométrie ne doit rien au hasard : elle répond à des calculs savants qui optimisent l’acoustique intérieure et la diffusion de la lumière.

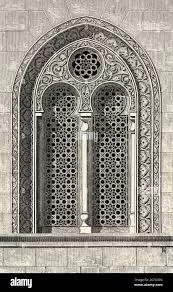

À l’intérieur, les fenêtres ornées de moucharabiehs filtrent la clarté, produisant des halos mouvants qui transforment l’espace au fil de la journée. Cette maîtrise de la lumière, presque picturale, confère aux édifices mamelouks un caractère vivant, toujours en transformation.

La science du décor et la poésie de la matière

Les Mamelouks maîtrisaient un art de l’ornementation qui marie virtuosité artisanale et symbolisme religieux. La technique de l’ablaq — alternance de pierres claires et sombres — donne aux façades un rythme visuel et une profondeur chromatique, comme une calligraphie minérale.

À l’intérieur, les sols sont souvent incrustés de mosaïques de marbre, tandis que les plafonds peints ou dorés déploient des constellations géométriques qui guident l’œil vers la voûte céleste. La calligraphie coranique, inscrite en frises, est à la fois ornement et rappel spirituel : l’art et la foi y sont indissociables.

La pierre elle-même est travaillée avec une précision d’orfèvre : arabesques ajourées, stalactites de plâtre (muqarnas), arcs brisés à l’élan mesuré… Chaque détail semble dire : rien ici n’est laissé au hasard, tout est pensé pour durer et émouvoir.

L’avantage d’une architecture qui unit les époques

L’un des grands mérites de l’architecture mamelouke réside dans sa durabilité fonctionnelle. Beaucoup de ses édifices, plus de six siècles après leur construction, continuent de servir — mosquées actives, écoles coraniques, marchés — preuve de la robustesse des matériaux et de l’ingéniosité des plans.

Par ailleurs, cette architecture est adaptée au climat : les cours intérieures favorisent la ventilation naturelle, les murs épais conservent la fraîcheur, et les ouvertures sont conçues pour limiter l’éblouissement tout en laissant passer la lumière. Cette intelligence environnementale, héritée d’un savoir-faire empirique, anticipe ce que l’architecture contemporaine redécouvre aujourd’hui : l’importance de concevoir en harmonie avec le milieu.

Le Caire, musée vivant de l’ère mamelouke

Se promener dans la rue Al-Muizz, longer les portails du complexe du sultan Qalawun, ou se tenir devant la majesté du complexe du sultan Hassan, c’est entrer dans un dialogue avec l’Histoire. Chaque coupole est un récit, chaque façade une signature, chaque ombre un verset muet.

La grandeur mamelouke ne se mesure pas seulement en mètres et en pierres, mais en capacité à inspirer. Son esthétique, subtile combinaison de rigueur géométrique et de lyrisme décoratif, offre aux architectes d’aujourd’hui une leçon intemporelle : la beauté véritable naît de l’équilibre entre fonction, technique et émotion.

L’architecture mamelouke du Caire est bien plus qu’un héritage figé : c’est une source d’inspiration universelle. Elle prouve qu’un bâtiment peut être simultanément un lieu de vie, un manifeste politique, un poème spirituel et une œuvre d’art.

Dans une époque où les villes se densifient au rythme effréné du béton, ces monuments rappellent la nécessité de bâtir avec un sens du temps long, en dialoguant avec la lumière, le climat et l’âme humaine.

Le Caire mamelouk ne s’offre pas d’un seul regard : il se découvre comme on tourne les pages d’un manuscrit ancien, chaque chapitre ouvrant sur une nouvelle splendeur. Et pour qui sait écouter, le murmure de ses pierres n’a rien perdu de sa fraîcheur.