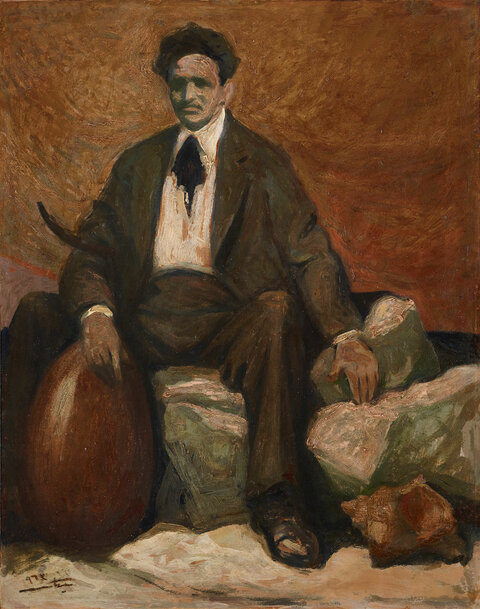

Mieux connu comme “le portraitiste”, Hussein Amin Ibrahim Bicar a créé des portraits à l’huile saisissants dans un style à la fois réaliste et idéaliste. Son observation fine lui a permis d’obtenir de formidables portraits, donnant vie à la personne représentée, entièrement présente devant le spectateur. Son sujet est généralement représenté dans une composition pyramidale, assis au centre dans une grande pose. Face aux spectateurs avec des yeux brillants, des lèvres fraîches et une poitrine gracieuse, ils sont tous magnifiquement et majestueusement représentés. Une attention particulière à la lumière et à la couleur, associée à des coups de pinceau lisses et réguliers, jette une lueur sur ses portraits qui ne montrent que le meilleur de leurs sujets. Bicar a célébré la beauté de son vivant et a refusé de représenter la laideur, la douleur ou la faiblesse.

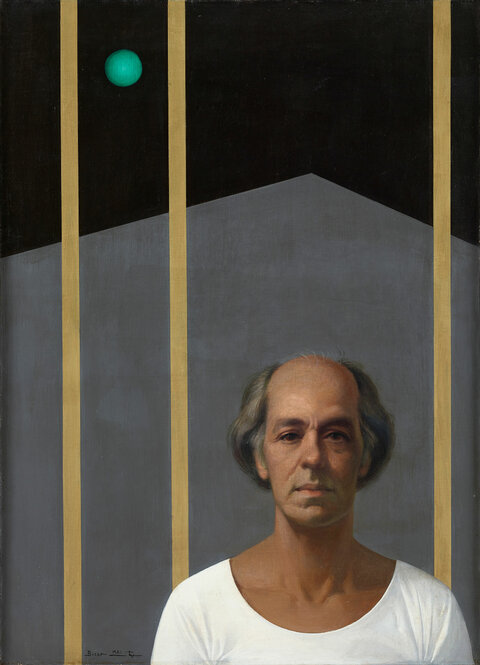

L’artiste était un homme de paix qui croyait en la divinité de la figure humaine et en la sainteté de l’humanité. Il était également membre de la foi baha’ie, qui a été fortement persécutée en Égypte depuis que son statut juridique de religion reconnue a été annulé sous Gamal Abdul Nasser dans les années 1960. Bicar a été emprisonné en 1980 pour sa religion et a ensuite été libéré pour sa réputation estimée. Cette expérience a marqué son travail : cela se voit dans l’iconique autoportrait qu’il a réalisé après son arrestation, intitulé La planète verte ou moi, le passé et le présent. (1981). Dans ce tableau, il apparaît dans un maillot de corps blanc, des barres verticales le séparant d’une montagne grise menaçante et d’une lune turquoise brillante. Le visage de l’artiste est serein, et les barreaux sont derrière plutôt que devant lui ; c’est un portrait d’humilité, mais aussi d’espérance.

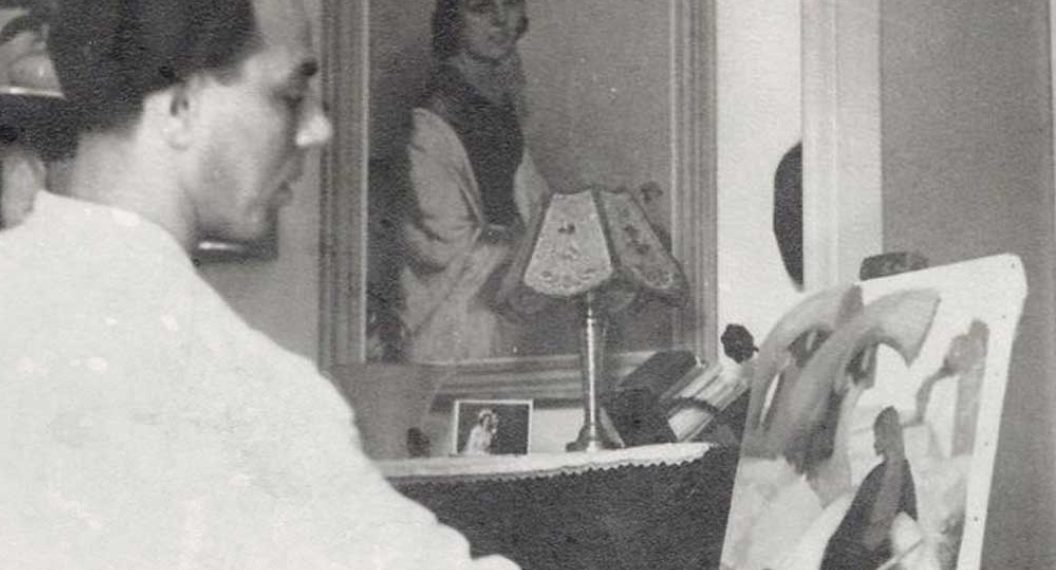

Il était principalement un peintre de genre et un portraitiste connu pour le sentiment de paix et de calme que son travail insuffle à son public. Sa carrière a commencé dans l’illustration, prenant son envol lorsqu’il est devenu le premier artiste égyptien à illustrer des livres pour enfants en arabe. Il a développé le domaine de l’art illustratif à la fois dans la forme et dans le contenu, promouvant la notion d’illustrateur en tant que peintre narratif éducatif et élevant ainsi le médium au sein de la scène artistique égyptienne. En 1944, il a illustré un livre intitulé Al Ayyam, connu en anglais sous le nom de “The Stream of Days”, de Taha Hussein, qui s’est avéré une vitrine spectaculaire pour les œuvres de Bicar. En conséquence, il a été nommé directeur de l’illustration pour la section des enfants à Akhbar Al Youm. En 1952, il a brillé en tant qu’illustrateur d’un magazine de bande dessinée coloré et animé, Sinbad, inspirant les enfants et les adultes. Bicar a été chargé d’illustrer l’actualité mondiale en tant que correspondant étranger pour Akhbar Al Youmen 1959, et ce travail l’a envoyé dans toute l’Afrique du Nord et d’autres régions. L’une de ses œuvres les plus emblématiques est une série d’illustrations à la gouache sur carton pour La Huitième Merveille, un documentaire historique sur l’histoire des temples d’Abou Simbel, construit en Nubie par Ramsès II, qui a été produit lors de la relocalisation archéologique historique du site dans les années 1960.

En tant que peintre de genre, Hussein Bicar s’est beaucoup inspiré du sud de l’Égypte, que ce soit la campagne de Qena ou les paysages de Nubie. Il a été fasciné par les modes de vie ruraux qu’il a rencontrés dans ces régions chaudes et terreuses, et fasciné par la riche histoire pharaonique qui y a fait surface. En accord avec les enseignements de l’artiste nationaliste Mahmoud Moukhtar, Bicarcroyait en un renouveau du patrimoine culturel égyptien qui, bien que festif, laissait place à l’importance de l’interaction interculturelle. Parmi ses peintures à l’huile les plus célèbres figurent celles représentant la récolte, en particulier celles réalisées dans les années 80 et 90. Il a dépeint des paysannes aux silhouettes gracieuses et aux visages placides, se balançant dans des champs ou puisant de l’eau du Nil dans des jarres en terre cuite. Enchanté par le mouvement de leurs corps dans leurs longues abayas traditionnelles, il les dépeint presque théâtralement, comme des danseurs de scène devant des fonds parfaitement orchestrés de paysages verdoyants ou d’architecture nubienne. Caractérisé par des lignes fluides simples et des formes géométriques sculpturales, le travail de Bicar atteint un équilibre magistral entre la figuration stylisée et l’abstraction formelle dans une palette calme et sombre.

Parfois, il imprègne cette palette sombre de tons de rose, de jaune ou de turquoise, inspirés par la culture colorée aux influences andalouses du Maroc. À l’exception de certaines de ses figures féminines, dont les abayas sont aux teintes vives, la quasi-totalité de ses personnages sont vêtus d’un blanc symbolique. L’artiste insinue ici une pureté spirituelle et une unité nationaliste qui renvoient à la fois aux vêtements traditionnels de la paysannerie égyptienne et à l’héritage de l’Égypte ancienne. Un exemple de ce « code vestimentaire » caractéristique peut être vu dans le tableau intitulé Trees Die Standing (1995).

Hussein Bicar est décédé en 2002, dans sa ville natale du Caire, laissant derrière lui une œuvre culturelle importante.