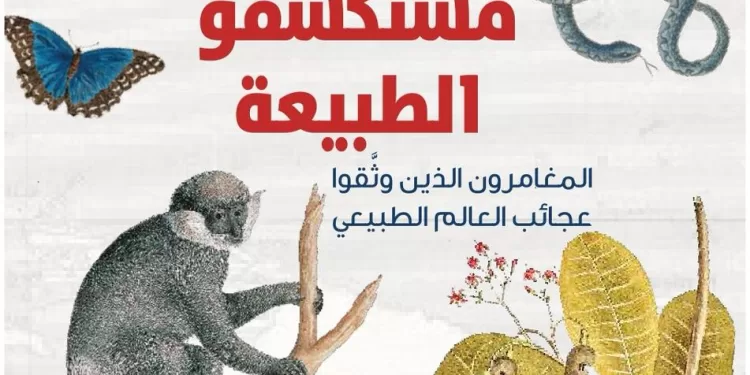

Sous l’égide du Projet Kalima pour la traduction, fruit de l’initiative du Centre d’Abou Dhabi de langue arabe, paraît un ouvrage bouleversant et lumineux : Explorateurs de la nature : les aventuriers qui ont documenté les merveilles du monde naturel, traduit avec finesse par Saad Sabbar Al-Samarraï.

Ce livre n’est pas une simple compilation d’articles scientifiques : c’est un véritable carnet de voyage au cœur du vivant, un recueil de biographies vibrantes qui retracent les pas de 22 figures majeures – naturalistes, botanistes, zoologues, ornithologues – ayant consacré leur vie à percer les mystères de la nature. Chaque page est une immersion dans l’inconnu, une invitation à regarder le monde avec les yeux de ceux qui l’ont exploré avant nous.

Loin d’un manuel académique, Explorateurs de la nature est à la fois un trésor scientifique et un joyau littéraire. Il met en lumière des existences entières vouées à l’étude de la flore, de la faune, des insectes, des oiseaux… à la recherche de leurs origines, de leurs habitats, de leurs secrets. Par son souffle narratif, l’ouvrage nous rapproche de ces écosystèmes que nous côtoyons sans les comprendre, et redonne leur nom aux plantes oubliées, aux animaux venus d’ailleurs, aux terres longtemps restées blanches sur nos cartes.

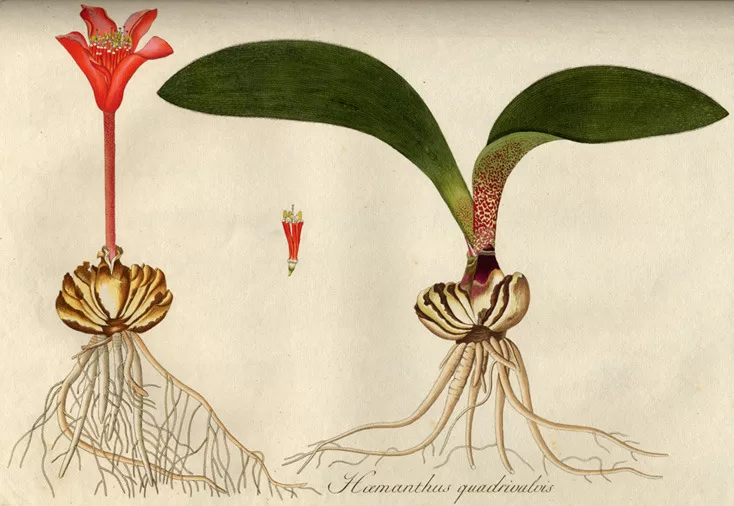

Ces savants, à la fois scientifiques rigoureux et artistes sensibles, nous ont légué des œuvres inestimables : manuscrits, traités, recueils illustrés, aquarelles et planches botaniques, aujourd’hui précieusement conservés dans les musées du monde entier. Le livre célèbre aussi leur regard sur l’Autre, car nombre d’entre eux ont documenté les peuples rencontrés au fil de leurs expéditions : leurs visages, leurs coutumes, leurs habitats – capturés avec humanité et respect.

Mais l’œuvre va bien au-delà de l’inventaire savant. Elle nous parle d’aventures humaines bouleversantes. À travers les récits de voyages périlleux, de tempêtes essuyées à bord de frêles voiliers, de maladies contractées en terres lointaines, voire de vies sacrifiées, ce sont les visages du courage et de la persévérance qui apparaissent. Beaucoup ont payé de leur santé, de leur fortune, voire de leur vie, la quête d’un savoir qu’ils voulaient transmettre aux générations futures.

Certains ont découvert de nouveaux continents, comme l’Amérique du Sud ou les confins glacés du pôle Sud. D’autres ont dressé des cartes inédites, tracé des méridiens, identifié des espèces ou posé les bases de théories majeures, à l’instar de Charles Darwin et sa théorie de l’évolution, ou de Dolman et ses recherches sur la mouche tsé-tsé en Afrique pour combattre la maladie du sommeil.

Sous une apparence scientifique, Explorateurs de la nature est aussi un chant d’amour pour notre planète, un appel à renouer avec l’émerveillement, à cultiver l’humilité devant l’immensité du vivant. Un livre qui fait vibrer, réfléchir, et donne envie, peut-être, de reprendre le flambeau de ces hommes et femmes qui ont choisi de se perdre dans la nature pour mieux nous la révéler. Le Progrès Égyptien vous propose une lecture approfondie de cet ouvrage.

Explorateurs de la nature : Des savants qui ont sacrifié leur fortune et leur vie pour la science

Paru dans le cadre du projet Kalima de traduction, sous l’égide du Centre d’Abou Dhabi de langue arabe, l’ouvrage « Explorateurs de la nature : les aventuriers qui ont documenté les merveilles du monde naturel », traduit par Saad Sabbar Al-Samarrai, propose un passionnant voyage au cœur de l’histoire des grandes explorations scientifiques. Publié à l’origine par le Muséum d’histoire naturelle de Londres, ce livre met en lumière le destin de figures oubliées ou méconnues qui, entre audace et rigueur scientifique, ont bouleversé notre compréhension du monde.

À l’ombre des géants de la pensée scientifique

Issus de l’époque des Lumières et de la révolution scientifique, ces pionniers de l’exploration ont rompu avec les croyances anciennes et les superstitions pour adopter une approche fondée sur l’observation, la logique et la vérification. Armés de ce nouvel esprit critique, ils ont sillonné jungles, montagnes, déserts et océans à la recherche de formes de vie encore inconnues. Leurs découvertes ont non seulement enrichi les sciences naturelles, mais ouvert la voie à une nouvelle manière de penser le vivant.

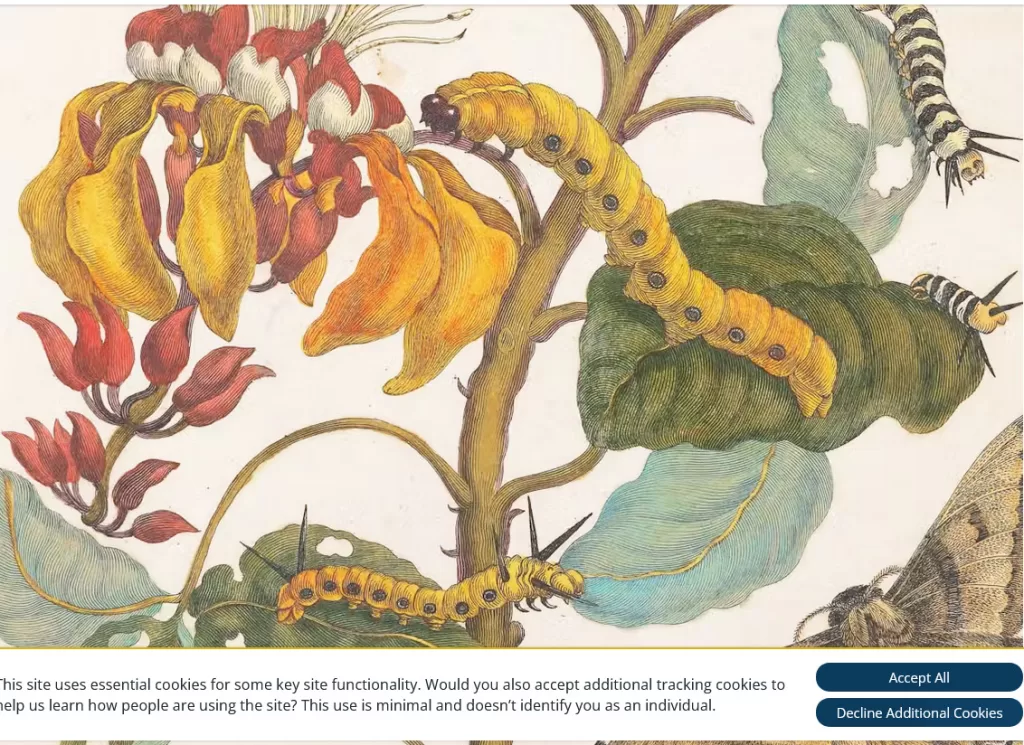

Maria Sibylla Merian, l’art au service de la science

Peintre naturaliste avant l’heure, Maria Sibylla Merian (1647–1717) travailla au Suriname, sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud. Formée à la gravure dès son enfance, elle se passionna très tôt pour les insectes, qu’elle éleva et observa. Partie avec sa fille dans les plantations hollandaises, elle documenta les fruits, insectes et plantes de la forêt tropicale avec un œil à la fois artistique et scientifique. Son œuvre majeure, Les métamorphoses des insectes du Suriname (1705), composée de 119 illustrations, fut saluée pour sa beauté, mais surtout pour son regard novateur sur les interactions symbiotiques entre insectes et végétaux.

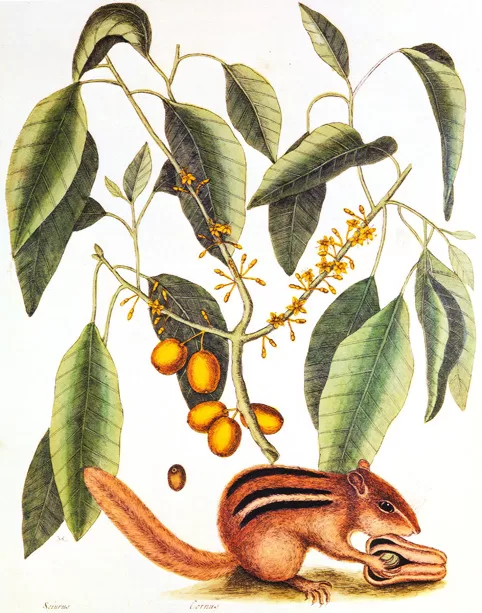

Mark Catesby, botaniste autodidacte et précurseur

Né en 1682 en Grande-Bretagne, Mark Catesby se rendit en Virginie en 1712. Ce passionné de botanique collecta des spécimens, réalisa des croquis de la faune et de la flore, et s’initia à l’art de la gravure. De retour en Angleterre, il fut encouragé à entreprendre un second voyage. De cette expédition naquit un recueil d’envergure, Histoire naturelle de la Caroline, fruit de plus de vingt ans de travail. Il fut un pionnier dans la représentation conjointe de plantes et d’animaux, et joua un rôle essentiel dans l’introduction d’espèces américaines dans les jardins britanniques.

Nikolaus Joseph von Jacquin, naturaliste impérial aux multiples épreuves

Jacquin, d’origine française et établi en Autriche, fut choisi en 1754 par l’empereur François Ier pour diriger une mission scientifique en Amérique tropicale. Son expédition, marquée par la guerre de Sept Ans, la piraterie et les maladies, permit néanmoins de ramener une grande variété de spécimens exotiques. Bien que les notes originales de voyage aient été perdues, ses publications ultérieures, dont Histoire de quelques plantes américaines choisies (1763), contribuèrent largement à la connaissance des espèces tropicales. Ses gravures botaniques d’une précision remarquable restent une référence.

Un héritage vivant

Ces explorateurs – souvent artistes, parfois autodidactes, toujours passionnés – ont mis leur vie au service de la science, traversant les dangers pour collecter, dessiner et transmettre. Leurs collections, leurs ouvrages et leurs dessins forment aujourd’hui les fondements des musées et des recherches modernes. Leur regard émerveillé sur le vivant nous rappelle que la science, avant d’être savoir, fut d’abord une aventure humaine.