Parmi les figures les plus fascinantes de l’Égypte ancienne, Hatchepsout (1507 – 1458 av. J.-C.) se distingue par son destin singulier et sa volonté d’imprimer sa marque dans une civilisation qui, pendant des millénaires, plaça presque exclusivement les hommes sur le trône. Cinquième souverain de la XVIIIe dynastie, fille du pharaon Thoutmôsis Ier et grande épouse royale de Thoutmôsis II, elle sut déjouer les usages pour s’imposer comme roi-femme, assumant pleinement les insignes et la titulature masculine du pouvoir.

De régente à pharaon

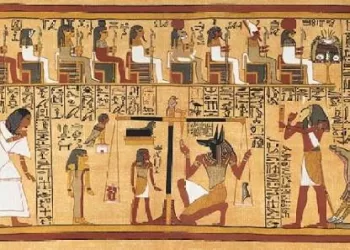

À la mort de son époux Thoutmôsis II, le pouvoir revint à son fils Thoutmôsis III, encore enfant. Hatchepsout prit alors la régence, mais très vite, elle franchit un pas décisif : elle se proclama pharaon. Sur les parois de ses temples, elle apparaît parée de la barbe postiche et de la couronne némès, symbole des souverains mâles. Loin d’un simple caprice, ce geste politique répondait à une volonté de légitimation et de continuité dynastique. En inscrivant son règne dans la tradition pharaonique, elle fit admettre l’idée révolutionnaire qu’une femme pouvait gouverner l’empire au nom d’Amon.

Un règne de prospérité et de paix

Contrairement à de nombreux souverains qui firent de la guerre leur principal instrument de légitimité, Hatchepsout privilégia la stabilité et l’enrichissement économique. Elle entreprit notamment l’expédition au Pays de Pount (probablement sur les rives de la mer Rouge, vers la Somalie actuelle). Gravée avec force détails sur les murs de son temple de Deir el-Bahari, cette expédition témoigne du raffinement de son règne : retour de myrrhe, d’encens, d’ivoire, d’or et d’animaux exotiques, gages de la prospérité qu’elle voulait offrir à son peuple.

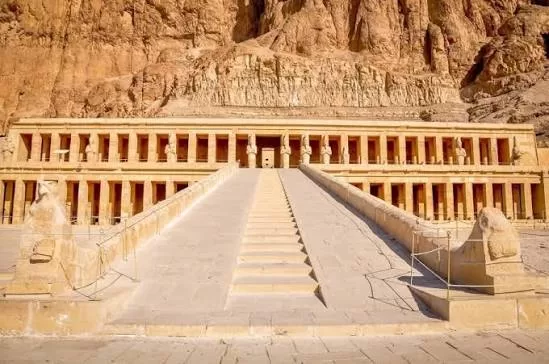

Deir el-Bahari : Son chef-d’œuvre

L’œuvre monumentale qui incarne le mieux Hatchepsout est sans doute son temple funéraire à Deir el-Bahari, sur la rive ouest de Thèbes. Conçu par l’architecte Senenmout, son fidèle conseiller, ce complexe est un chef-d’œuvre d’architecture classique. Adossé aux falaises calcaires, il se déploie en terrasses successives reliées par des rampes majestueuses. Ses colonnades sobres, ses chapelles dédiées à Amon, Anubis et Hathor, et ses bas-reliefs racontant l’expédition de Pount ou la naissance divine de la reine, forment un récit visuel où la politique se mêle au sacré.

Ce monument traduit l’ambition de Hatchepsout : inscrire son nom dans l’éternité et manifester son lien privilégié avec le dieu Amon. Aujourd’hui encore, les archéologues admirent la symétrie parfaite de ce sanctuaire, considéré comme un jalon essentiel dans l’histoire de l’architecture égyptienne.

Les autres monuments de son règne

Hatchepsout n’a pas limité son empreinte à Deir el-Bahari. Elle fit ériger deux obélisques monumentaux à Karnak, dont l’un, haut de près de 30 mètres, demeure l’un des plus imposants jamais dressés en Égypte. Ces obélisques, dédiés à Amon, symbolisaient l’élévation spirituelle du pharaon et sa proximité avec le soleil divin.

Son nom se retrouve également sur plusieurs temples restaurés ou agrandis, témoignant de son souci d’affirmer la grandeur religieuse de Thèbes. Dans tout le pays, elle multiplia les constructions, consolidant ainsi sa légitimité et laissant une empreinte matérielle difficile à effacer.

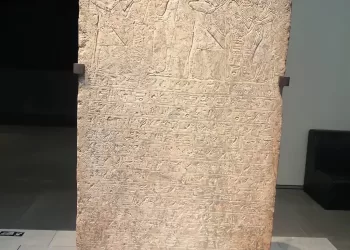

La damnatio memoriae : Une mémoire effacée

Pourtant, après sa mort, son successeur Thoutmôsis III engagea une véritable damnatio memoriae. Les reliefs représentant Hatchepsout furent martelés, ses statues brisées, son nom effacé. Les motivations de ce geste demeurent discutées : volonté d’affirmer sa propre légitimité après des décennies d’ombre ? Ou rejet du précédent féminin dans la tradition pharaonique ? Quoi qu’il en soit, cette tentative d’effacement ne réussit pas à faire disparaître son souvenir.

Héritage

Aujourd’hui, Hatchepsout incarne une figure paradoxale : à la fois femme hors norme dans une société patriarcale et pharaon légitime qui sut offrir à l’Égypte une ère de prospérité. Ses monuments, en particulier Deir el-Bahari et les obélisques de Karnak, demeurent des jalons essentiels de l’architecture et de l’histoire égyptiennes.

L’archéologue qui contemple ses œuvres y lit le témoignage d’une souveraine visionnaire, qui comprit que l’éternité d’un règne se mesure moins aux conquêtes militaires qu’à la force de la pierre et à l’éclat de la mémoire. Hatchepsout, “la première des nobles dames”, a bâti son éternité, et, malgré les tentatives d’effacement, son nom résonne encore comme un défi au temps.