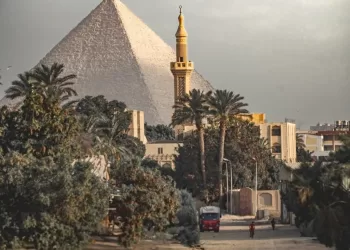

C’est en 1905 que le baron Édouard Empain décida de la création ex nihilo d’une ville nouvelle qui accueillerait un habitat bourgeois construit aux normes techniques, fonctionnelles et sanitaires européennes, où l’on bénéficiera de soleil à profusion, d’air pur et d’un climat on ne peut plus sec. L’endroit choisi se situe à dix kilomètres au nord-est du Caire dans son extension de l’époque, en plein désert et, malgré ce que laisse entendre le nom même de cette nouvelle ville, aucun vestige archéologique n’est retrouvé à l’issue des fouilles commanditées par le baron. L’antique Héliopolis est en effet située beaucoup plus près du Nil. Le terrain est acheté à bas prix à l’État égyptien grâce aux entrées à la cour khédiviale de Boghos Nubar, fils du ministre Nubar Pacha, et associé d’Édouard Empain. Il était prévu initialement de créer plusieurs « oasis » espacées les unes des autres, la plus éloignée du Caire accueillant la population la plus fortunée.

Si les concepteurs d’Héliopolis ne peuvent avoir méconnu la cité-jardin de Letchworth (1904), la banlieue-jardin de Hampstead (1907), ni les textes d’Howard et d’Unwin, l’urbanisation d’Héliopolis se situe plutôt dans la tradition, alors presque séculaire, du lotissement avec cahier des charges.

L’intérêt historique d’Héliopolis tient en partie à ce que ses promoteurs ont eu la totale maîtrise du foncier et que de surcroît, les seules règles d’urbanisme sont, initialement, celles qu’édicte et fait respecter la Compagnie, dépassant largement par leur détail les lois égyptiennes.