L’intelligence artificielle pourrait bouleverser l’égyptologie. Entre déchiffrement automatique, reconstitution virtuelle et découvertes inédites, les algorithmes ouvriraient des portes que des générations d’archéologues pensaient à jamais fermées.

Il y a deux siècles, Champollion passait des années à déchiffrer la pierre de Rosette. Aujourd’hui, une intelligence artificielle pourrait analyser des milliers d’inscriptions hiéroglyphiques en quelques heures. Ce ne serait pas de la science-fiction, mais une réalité potentielle des laboratoires d’égyptologie. Et cette révolution technologique pourrait se dérouler en partie en Égypte même, où une nouvelle génération de chercheurs marierait héritage pharaonique et innovation numérique.

Quand les machines apprendraient la langue des pharaons

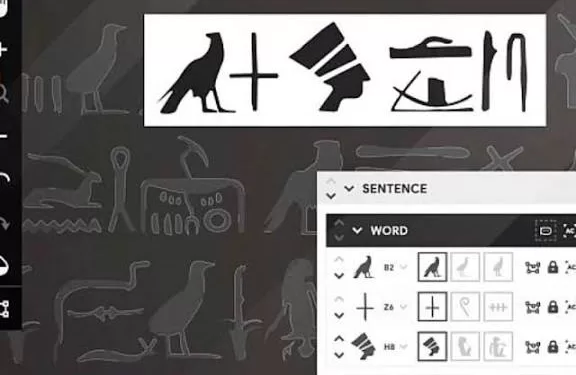

Le défi serait colossal : les hiéroglyphes ne sont pas un simple alphabet. Ce système d’écriture combine des symboles phonétiques, des idéogrammes et des déterminatifs. Un même signe peut avoir plusieurs significations selon son contexte. Pire encore, les scribes de l’Antiquité prenaient des libertés avec l’orthographe, omettaient des signes, en ajoutaient d’autres pour des raisons esthétiques. Un cauchemar potentiel pour les algorithmes habitués aux règles rigides.

Pourtant, les chercheurs pourraient trouver la parade. En nourrissant des réseaux de neurones avec des dizaines de milliers de textes déjà traduits – stèles, papyrus, inscriptions murales – ils créeraient des modèles capables de reconnaître les patterns, de comprendre les contextes, d’anticiper les variations. Des projets comme Fabricius, développés en collaboration avec des égyptologues, permettraient à n’importe qui de traduire des hiéroglyphes via une simple photo prise avec son smartphone.

Mais l’IA ne se contenterait pas de traduire. Elle détecterait aussi les anomalies, les incohérences, les restaurations maladroites effectuées par le passé. À l’Université du Caire, une équipe pourrait utiliser des algorithmes de vision par ordinateur pour analyser des inscriptions presque effacées dans les tombes de la Vallée des Rois. Là où l’œil humain ne distinguerait plus rien, la machine révélerait des traces invisibles, reconstituant lettre par lettre des textes que l’on croyait perdus.

Des découvertes qui pourraient s’accélérer sous le sable numérique

L’égyptologie a toujours été une course contre le temps. Des millions de documents attendent encore d’être étudiés dans les réserves des musées. Des sites archéologiques disparaissent sous l’urbanisation. L’IA pourrait radicalement changer la donne.

Prenons les images satellites. Des algorithmes d’apprentissage profond scanneraient méthodiquement le désert égyptien, repérant des anomalies invisibles à l’œil nu : variations de température du sol, différences de végétation, formes géométriques suspectes. Cette technique permettrait de localiser plusieurs dizaines de sites potentiels près de Louxor. Certains se révéleraient être des nécropoles inexplorées, d’autres des vestiges de villages oubliés.

Au Musée égyptien du Caire, l’IA jouerait un autre rôle crucial : celui d’archiviste infatigable. Des robots photographieraient et catalogueraient des milliers d’objets chaque semaine. Un système de reconnaissance d’image identifierait automatiquement les styles, les périodes, les techniques de fabrication. Ce qui aurait pris des décennies à une équipe d’humains se ferait désormais en quelques mois.

Cette accélération ne serait pas qu’une question de vitesse. Elle permettrait de faire des connexions impossibles auparavant. Comment un chercheur humain pourrait-il se souvenir de tous les motifs décoratifs présents sur des milliers de poteries ? L’IA, elle, comparerait instantanément, établirait des filiations, tracerait des routes commerciales à travers les similitudes artistiques. Elle révélerait que tel village du Delta utilisait les mêmes techniques qu’une cité nubienne, suggérant des échanges culturels insoupçonnés.

La renaissance virtuelle potentielle des monuments disparus

Certains trésors de l’Égypte ancienne ont disparu. Pillés, détruits, effacés par le temps. Mais l’IA pourrait leur offrir une seconde vie.

À Alexandrie, une équipe travaillerait sur la reconstruction virtuelle de l’antique bibliothèque. En croisant descriptions historiques, fragments archéologiques et analyses architecturales assistées par ordinateur, ils créeraient un modèle 3D saisissant de réalisme. On pourrait désormais se promener virtuellement dans ses salles, imaginer les rayonnages remplis de papyrus, entendre le murmure des érudits.

Plus impressionnant encore : la reconstitution hypothétique du nez du Sphinx. Pendant des siècles, on s’est interrogé sur son apparence originelle. Des algorithmes génératifs, entraînés sur des milliers de sculptures égyptiennes, proposeraient plusieurs versions plausibles basées sur les canons esthétiques de l’époque. Le résultat ne serait jamais certain à 100%, mais il offrirait une vision troublante de vraisemblance.

Cette approche trouverait aussi des applications pratiques. Lorsqu’un monument menacerait de s’effondrer, les équipes de restauration utiliseraient des jumeaux numériques – des copies virtuelles exactes créées par photogrammétrie et IA. Ils pourraient ainsi tester virtuellement différentes techniques de consolidation, anticiper les problèmes, optimiser les interventions. C’est ainsi qu’on sauverait plusieurs tombes de Saqqarah, en simulant d’abord numériquement chaque étape de la restauration.

Les limites que rencontrerait la machine face au mystère égyptien

Mais l’IA ne serait pas omnisciente. Face à certains mystères de l’Égypte ancienne, elle révélerait ses limites.

Prenons les textes magiques ou religieux. Leurs formulations sont souvent volontairement ambiguës, métaphoriques, codées. Une IA pourrait les traduire littéralement, mais elle ne capterait jamais les subtilités théologiques, les jeux de mots, les références culturelles implicites. Pour cela, il faudrait encore l’intuition humaine, la connaissance du contexte, la sensibilité historique.

Les algorithmes auraient aussi leurs biais. Entraînés principalement sur des textes officiels – ceux qui ont été le mieux conservés et le plus étudiés – ils reproduiraient une vision élitiste de l’Égypte ancienne. La vie quotidienne des paysans, les dialectes régionaux, les pratiques populaires resteraient dans l’ombre. L’IA amplifierait ce que nous connaissons déjà, au risque d’ignorer ce qui est différent.

Et puis il y aurait la question éthique. Qui contrôlerait ces technologies ? Les données sur l’Égypte ancienne sont souvent numérisées par des institutions occidentales. Les algorithmes seraient développés par des multinationales de la tech. Certains chercheurs égyptiens s’inquiéteraient d’une nouvelle forme de colonialisme numérique, où leur patrimoine serait analysé, interprété et diffusé sans leur participation réelle.

Une collaboration nécessaire entre humains et machines

La voie de l’avenir ne serait ni tout-humain ni tout-IA. Ce serait une hybridation intelligente.

Au Grand Musée égyptien, près des pyramides de Guizeh, cette philosophie pourrait prendre forme. Les visiteurs interagiraient avec des guides virtuels pilotés par IA, poseraient des questions en langage naturel, obtiendraient des explications adaptées à leur niveau. Mais des égyptologues en chair et en os seraient toujours présents pour les discussions approfondies, les interprétations nuancées.

Dans les universités, la formation changerait aussi. Les futurs égyptologues apprendraient le Python et le machine learning autant que la grammaire du moyen égyptien. Ils devraient comprendre comment fonctionneraient les algorithmes qu’ils utiliseraient, savoir interroger leurs résultats, identifier leurs faiblesses.

Cette collaboration porterait ses fruits. Des chercheurs utiliseraient l’IA pour analyser les variations linguistiques des hiéroglyphes sur plusieurs siècles. La machine détecterait des patterns que personne n’aurait remarqués. Mais ce seraient les humains qui interpréteraient ensuite ces patterns, les mettraient en relation avec les contextes politiques et sociaux, en tireraient des conclusions historiques nouvelles sur l’évolution de la société égyptienne.

L’Égypte à l’avant-garde de sa propre redécouverte

Il y aurait quelque chose de symboliquement puissant dans cette alliance entre l’une des plus anciennes civilisations du monde et les technologies les plus avancées. L’Égypte ne subirait pas cette révolution, elle y participerait activement.

Au Cairo Innovation Lab, des startups développeraient des applications de réalité augmentée pour les sites archéologiques. En pointant votre téléphone vers des ruines, vous verriez le temple tel qu’il était il y a 3000 ans, avec ses couleurs, ses décorations, ses foules de fidèles. Ces projets attireraient des financements internationaux et placeraient l’Égypte à la pointe de la “tech culturelle”.

Des initiatives éducatives utiliseraient l’IA pour rendre l’égyptologie accessible. Des chatbots converseraient en arabe ou en français avec des collégiens, répondant à leurs questions sur la vie quotidienne dans l’Égypte ancienne. Des générateurs d’images créeraient des scènes historiques personnalisées pour illustrer les cours. L’histoire deviendrait interactive, vivante, excitante.

Cette démocratisation irait au-delà des frontières. Un jeune Égyptien de n’importe quelle ville pourrait accéder en ligne à des archives numérisées, utiliser des outils d’analyse autrefois réservés aux chercheurs, contribuer même à des projets de science participative où l’IA pré-traiterait les données que les humains affineraient ensuite.

Le futur qui pourrait s’écrire en hiéroglyphes numériques

Dans cinq ans, dix ans, que pourrait nous réserver cette fusion entre IA et égyptologie ?

Les experts imaginent des assistants virtuels capables de mener des “conversations” avec des textes anciens, d’interpréter leurs ambiguïtés, de proposer plusieurs lectures contextuelles. Des algorithmes qui détecteraient automatiquement les faux – un fléau sur le marché de l’art – en analysant microscopiquement compositions chimiques et styles d’écriture. Des simulations historiques immersives où l’IA recréerait la vie dans une ville égyptienne antique, avec ses habitants virtuels suivant des comportements plausibles basés sur nos connaissances actuelles.

Certains rêvent même plus loin : et si l’IA nous aidait à déchiffrer le linéaire A crétois ou d’autres écritures anciennes encore indéchiffrables, en s’appuyant sur les méthodes qui auraient fonctionné pour les hiéroglyphes ?

Mais au-delà des prouesses techniques, cette révolution poserait une question fondamentale : que signifierait “comprendre” une civilisation ancienne ? Les algorithmes pourraient traiter des quantités astronomiques d’informations, détecter des patterns invisibles, faire des prédictions statistiques. Mais pourraient-ils saisir l’âme d’une culture, la psychologie d’un peuple disparu, la beauté d’un poème gravé sur une tombe ?

Probablement pas. Et c’est précisément pourquoi nous aurions besoin des deux : la puissance de calcul des machines et la sensibilité humaine. L’IA comme outil, l’humain comme interprète. Ensemble, ils permettraient à l’Égypte ancienne de nous parler à nouveau, dans une langue que chaque génération devrait réapprendre à sa manière.

Les pharaons n’auraient sans doute jamais imaginé que leurs messages traverseraient les millénaires grâce à des intelligences artificielles. Mais ils avaient gravé dans la pierre leurs hiéroglyphes dans un but : être lus, compris, remembrés. Quatre mille ans plus tard, grâce à la technologie du XXIe siècle, leur vœu pourrait continuer de se réaliser. L’éternité qu’ils recherchaient prendrait des formes qu’ils n’auraient jamais pu concevoir, mais son essence demeurerait : faire vivre le passé dans le présent, encore et encore.