Il n’y a que la vérité qui blesse. Ce vieux proverbe français, transmis de génération en génération, porte la marque d’une sagesse humaine profonde : celle qui rappelle que la parole la plus douloureuse n’est pas celle qui est injuste, mais celle qui révèle une réalité que nous préférerions ignorer. La vérité pique, dérange, parfois arrache un voile délicat derrière lequel nous abritions nos certitudes. Pourtant, elle demeure l’unique chemin vers la clarté intérieure.

La vérité blesse parce qu’elle met en lumière ce que nous tentons de dissimuler : nos fragilités, nos contradictions, nos erreurs, nos illusions. Un mensonge glisse sur la peau comme un baume éphémère, mais la vérité s’y inscrit comme une marque à laquelle il faut apprendre à faire face. Ce n’est pas elle qui est cruelle, mais bien la résistance que nous opposons à la lucidité. Elle vient rappeler ce que nous ne voulons pas admettre, et c’est en cela qu’elle porte sa morsure.

Pourtant, si la vérité blesse, elle libère aussi. Elle est une blessure qui guérit mieux que le confort du faux. Celui qui accepte de regarder en face ce qui le dérange s’offre la possibilité de grandir. Il n’y a pas d’évolution possible sans confrontation, pas de réparation sans diagnostic, pas de maturité sans sincérité. Ainsi, la vérité est un révélateur, un miroir parfois intransigeant, mais jamais inutile.

Dans les relations humaines, elle joue un rôle essentiel. Dire la vérité, même avec délicatesse, c’est accorder à l’autre le respect que l’on doit à un être capable d’entendre, de comprendre et de changer. Et accepter la vérité que l’on nous dit, c’est reconnaître que l’on mérite mieux que la complaisance et les illusions. La franchise sincère, loin de détruire, construit des liens plus solides, débarrassés des zones d’ombre.

Ce proverbe nous enseigne finalement une leçon simple : la douleur de la vérité n’est pas une fin, mais un passage. Elle ouvre la porte à la lucidité, à la liberté, à l’authenticité. Elle nous invite à ne pas craindre ce qui éclaire, même si cela ébranle. Car la blessure que cause la vérité n’a qu’un seul but : faire de nous des êtres plus véritables.

Accepter la vérité, c’est accepter de devenir meilleur.

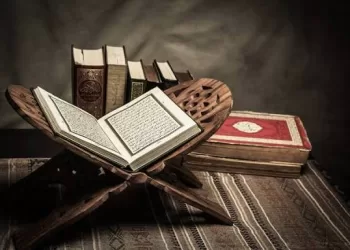

La valeur de la patience dans l’islam

La patience, ou sabr, est l’une des vertus les plus hautement dignes dans l’islam. Elle n’est pas seulement une attitude morale, mais un acte de foi profond qui relie le croyant à Dieu. Être patient, c’est reconnaître que chaque épreuve contient une sagesse, et que la délivrance vient toujours au moment voulu par le Très-Miséricordieux.

Le Coran évoque à maintes reprises cette vertu comme un signe de grandeur spirituelle. Dieu dit :

« Dieu est avec les endurants » (Sourate 2, verset 153). Cette promesse suffit à elle seule pour comprendre l’honneur accordé à ceux qui résistent aux difficultés sans perdre leur confiance.

La patience n’est pas une simple passivité. Elle est persévérance dans le bien, maîtrise de soi face à la colère, et constance dans l’obéissance. Le Coran décrit ces croyants d’une manière admirable :

« Ceux qui endurent, cherchant la face de leur Seigneur » (Sourate 13, verset 22).

Ils avancent malgré les obstacles, guidés par une lumière intérieure que rien n’éteint.

Le croyant qui s’arme de patience sait que les épreuves font partie du chemin. Dieu dit encore :

« Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de pertes de biens, de personnes et de récoltes. Et fais bonne annonce aux endurants » (Sourate 2, verset 155).

La bonne annonce, c’est la proximité divine, le réconfort intérieur, et les récompenses réservées à ceux qui tiennent ferme.

Dans une société souvent pressée, où l’impatience mène à l’épuisement et à l’erreur, la patience enseignée par l’islam est une respiration. Elle rappelle que le temps appartient à Dieu, que chaque événement possède un sens, et que la paix du cœur naît de la confiance en Lui.

La patience est le refuge du croyant et la clé de sa sérénité.