Chaque année, au mois de septembre, l’Église copte orthodoxe célèbre l’un de ses rendez-vous les plus intimes et les plus solennels : la fête d’Al Nayrouz, qui marque le Nouvel An copte. Ce n’est pas une simple commémoration du temps qui s’écoule, mais un appel vibrant à la mémoire, au sacrifice et à l’espérance. Car ce calendrier, appelé « calendrier des martyrs », plonge ses racines dans la souffrance et la foi des premiers chrétiens d’Égypte.

Né au IIIᵉ siècle, sous le règne de l’empereur Dioclétien, il rappelle les persécutions sanglantes qui frappèrent les fidèles de l’époque. Le sang des martyrs, symbole de fidélité et de résistance spirituelle, devint alors la pierre angulaire de ce comput du temps. Depuis, chaque début d’année copte est une célébration de la mémoire des ancêtres, de leur courage et de leur enracinement profond dans la terre d’Égypte. La fête d’Al Nayrouz est aussi porteuse d’une symbolique agricole : elle coïncide avec l’inondation du Nil, annonciatrice de fertilité, de renaissance et de promesse. Ainsi, la spiritualité, la nature et l’histoire s’entrelacent pour offrir aux coptes une célébration unique, à la fois religieuse et identitaire.

Un musée en fête : « La palme, récit d’un héritage »

Dans ce contexte empreint de mémoire, le Musée copte du Caire a choisi de célébrer le Nouvel An copte par un hommage à l’un des symboles les plus enracinés dans la culture égyptienne : le palmier. Sous le titre poétique « La palme, récit d’un héritage », l’institution ouvre un espace d’émerveillement où l’archéologie dialogue avec l’imaginaire.

L’exposition, inaugurée à l’occasion de la fête de l’Al Nayrouz, s’étend sur un mois entier et propose au visiteur un voyage dans le temps, retraçant la place du palmier dans l’art et la vie quotidienne des Égyptiens. Symbole de vie, d’éternité et de prospérité, le palmier s’impose comme un fil conducteur entre les traditions pharaoniques, coptes et islamiques.

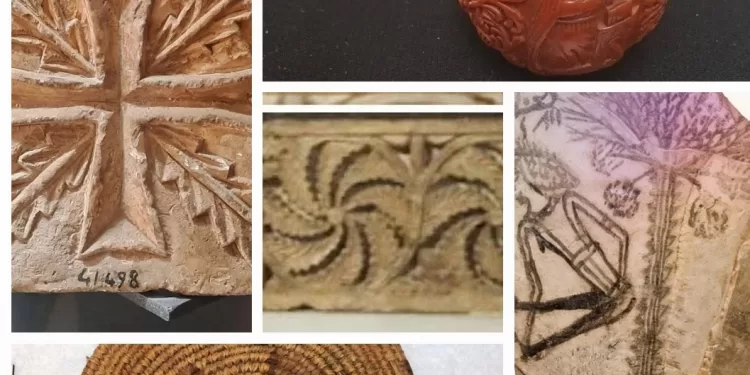

Mme Gihan Atif, directrice générale du Musée copte, souligne que l’exposition réunit sept pièces rares d’une grande valeur historique. Parmi elles, des objets en feuilles de palmier tressées, témoignant de l’usage domestique et artisanal de cet arbre généreux ; une stèle en calcaire ornée d’une croix encadrée de rameaux de palme ; un fragment de corniche décoré de palmes stylisées en cercles ; une « ostraca » représentant un homme aux côtés d’un palmier ; ou encore une petite bouteille rehaussée de motifs végétaux inspirés du palmier.

Mais le musée ne s’arrête pas à l’archéologie. L’exposition explore aussi les dimensions sociales et symboliques de la fête : ainsi, le dattier rouge, consommé traditionnellement lors de l’Al Nayrouz, incarne le sang des martyrs, tandis que ses pépins blancs rappellent la pureté et l’espérance.

Pour enrichir cette expérience, un programme culturel et artistique accompagne l’événement : un salon d’artisanat contemporain dédié aux produits issus du palmier, en partenariat avec l’initiative Gabra et l’école Khazana ; ainsi qu’un cycle de conférences savantes intitulé « Le palmier dans le patrimoine », animées par des chercheurs et spécialistes de l’art et du patrimoine copte.

La palme de la mémoire

Au-delà de ses vitrines et de ses pièces rares, cette exposition résonne comme une métaphore : la palme, indissociable du sol et du ciel, incarne à la fois la force des racines et l’élan vers la lumière. Dans le cœur des coptes, elle rappelle le lien sacré entre l’histoire de leurs martyrs et l’espérance d’une vie nouvelle.

La fête de l’Al Nayrouz, en convoquant à la fois le Nil, le palmier et la mémoire des témoins de la foi, demeure un héritage vivant. Elle raconte que l’histoire de l’Égypte n’est pas seulement inscrite dans la pierre de ses temples, mais aussi dans les gestes quotidiens, les fruits partagés et les symboles qui traversent les âges.

Ainsi, au Musée copte, le visiteur ne contemple pas seulement des objets figés : il entre dans une célébration où l’archéologie devient poésie, où le patrimoine devient récit, et où le palmier, arbre éternel, continue de porter l’espérance des hommes.