L’agriculture était le fondement de l’économie de l’Égypte ancienne et elle était vitale pour la vie des habitants du pays. Des pratiques agricoles commencèrent dans la région du delta du nord de l’Égypte et dans le bassin fertile connu sous le nom de Fayoum à l’époque pré-dynastique en Égypte (vers 6000 – 3150 av. JC), mais il existe des preuves de l’utilisation de l’agriculture et de la surexploitation des terres remontant à 8000 av. JC, selon le site

L’égyptologue et historienne Margaret Bunson définit l’agriculture de l’Égypte ancienne comme « la science et la pratique des Égyptiens de l’époque pré-dynastique qui leur permettaient de transformer une étendue de terre semi-aride en de riches champs après chaque inondation du Nil » (4). Elle fait ici référence à la crue annuelle du Nil, qui sortait de son lit pour déposer une terre riche en nutriments sur le sol, permettant ainsi la culture des plantes. Sans cette inondation, la culture égyptienne n’aurait pas pu s’implanter dans la vallée du Nil et sa civilisation n’aurait jamais été établie. La crue du Nil était si importante que les spécialistes pensent que beaucoup, sinon la plupart, des mythes égyptiens les plus connus sont liés à cet événement ou s’en inspirent directement. L’histoire de la mort et de la résurrection du dieu Osiris, par exemple, aurait été à l’origine une allégorie de l’inondation vivifiante du Nil, et de nombreux dieux tout au long de l’histoire de l’Égypte sont directement ou indirectement liés à la crue du fleuve, d’après le site https://www.worldhistory.org.

Les champs égyptiens étaient si fertiles que, lors d’une bonne saison, ils produisaient suffisamment de nourriture pour que chaque habitant du pays puisse être nourri en abondance pendant un an et qu’il reste un excédent, qui était stocké dans les greniers de l’État et utilisé pour le commerce ou conservé pour les périodes plus difficiles. Une mauvaise saison de croissance était toujours le résultat d’une inondation peu profonde par le Nil, quelle qu’ait été la quantité de pluie ou les autres facteurs entrant en jeu.

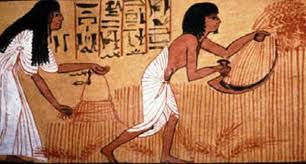

L’inondation annuelle était l’aspect le plus important de l’agriculture égyptienne, mais les gens avaient évidemment besoin de travailler la terre. Il fallait labourer les champs, semer le grain et déplacer l’eau vers différentes zones, ce qui conduisit à l’invention de la charrue tirée par des bœufs et à l’amélioration de l’irrigation. La charrue tirée par des bœufs était conçue en deux calibres : lourd et léger. La charrue lourde passait en premier et creusait les sillons tandis que la charrue légère passait derrière et retournait la terre.

Une fois le champ labouré, les ouvriers, munis de houes, brisaient les mottes de terre et semaient les rangées. Ces houes étaient faites de bois et avaient un manche court (probablement parce que le bois était rare en Égypte et que les produits en bois étaient chers). Un fermier pouvait s’attendre à passer la majeure partie de sa journée littéralement penché sur la houe.

Une fois le sol brisé et les mottes de terre dispersées, les semences étaient transportées dans des paniers et les ouvriers remplissaient des paniers ou des sacs plus petits à partir de ces grands récipients. Le moyen le plus courant de semer en terre consistait à porter un panier d’un bras tout en lançant le grain de l’autre main.

Certains fermiers pouvaient s’offrir le luxe d’un grand panier attaché à la poitrine par des sangles de chanvre qui permettait d’utiliser les deux mains pour semer. Pour enfoncer les semences dans les sillons, le bétail était conduit à travers le champ et les sillons étaient ensuite fermés par des ouvriers munis de houes. Cependant, tout ce travail n’aurait servi à rien si les grains n’avaient pas reçu suffisamment d’eau, d’où l’importance d’une irrigation régulière des terres.

Les techniques d’irrigation égyptiennes étaient si efficaces qu’elles furent également mises en œuvre par les cultures grecque et romaine. De nouvelles méthodes d’irrigation furent introduites au cours de la deuxième période intermédiaire de l’Égypte (vers 1782 – 1570 av. JC) par le peuple connu sous le nom de Hyksôs, qui s’installa à Avaris en Basse-Égypte. Les Égyptiens allaient encore améliorer ces techniques, comme l’utilisation étendue du canal. L’inondation annuelle du Nil était essentielle à la vie des Égyptiens, mais des canaux d’irrigation étaient nécessaires pour acheminer l’eau vers les fermes et les villages périphériques, ainsi que pour maintenir une saturation uniforme des cultures près du fleuve.

L’égyptologue Barbara Watterson note que la région du delta de la Basse-Égypte était bien plus fertile que les champs de Haute-Égypte situés au sud et que, par conséquent, « le fermier de Haute-Égypte devait faire preuve d’inventivité et, très tôt, il apprit à coopérer avec ses voisins pour exploiter l’eau du fleuve en construisant des canaux d’irrigation et des fossés de drainage ».

Ces canaux étaient soigneusement conçus pour arroser efficacement les champs mais, surtout, pour ne pas interférer avec les cultures ou les canaux des autres. Cet aspect de la construction des canaux était si important qu’il fut inclus dans la Confession négative, la proclamation qu’une âme ferait après la mort lorsqu’elle serait jugée. Parmi les Confessions, on trouve les numéros 33 et 34 dans lesquels l’âme affirme n’avoir jamais obstrué l’eau dans le canal d’un autre et n’avoir jamais coupé illégalement dans le canal d’un autre. Après avoir reçu la permission de creuser un canal, les propriétaires et les fermiers étaient responsables de sa construction et de son entretien, note le site https://www.worldhistory.org.

Les canaux financés par l’État étaient souvent des œuvres d’art ornementées. Lorsque Ramsès II le Grand (1279-1213 av. JC) construisit sa ville de Pi-Ramsès à l’emplacement de l’ancienne Avaris, ses canaux furent considérés comme les plus impressionnants de toute l’Égypte. Ces ouvrages publics étaient richement décorés tout en fonctionnant avec une telle efficacité que toute la région de Pi-Ramsès était florissante. L’hydraulique a été utilisée à partir du Moyen Empire d’Égypte (2040-1782 av. JC) pour drainer les terres et faire circuler l’eau efficacement. L’abondance des cultures ne signifiait pas seulement que le peuple était bien nourri, mais aussi que l’économie était florissante grâce au commerce des produits agricoles.