Au sein de l’Égypte antique, le Nil n’était pas seulement une source d’eau : il constituait l’axe vital de l’existence, dictant le rythme des champs, des temples et du pouvoir royal. De ce lien organique est né un système calendaire unique, appelé l’année nilotique, qui illustre la maîtrise qu’avaient les anciens Égyptiens de la nature et des astres.

Trois saisons pour une civilisation

Le 11 septembre est une date marquante dans l’histoire égyptienne. C’est le premier jour du calendrier pharaonique, appelé aussi nilotique, en raison de sa forte relation avec le Nil et les travaux agricoles qui ont lieu au cours de l’année.

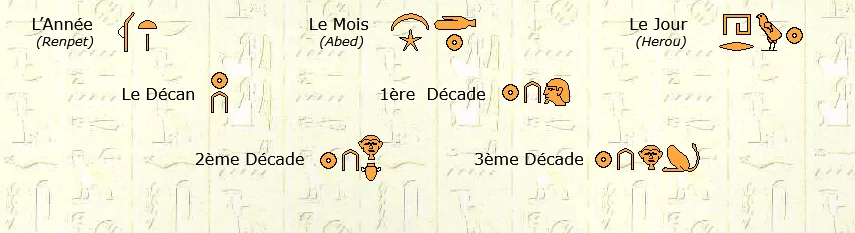

L’année nilotique se divisait en trois saisons de quatre mois chacune, directement liées au cycle du Nil :

- Akhet (l’inondation) : entre mi-juillet et mi-novembre, les eaux débordaient des rives, déposant un limon fertile qui renouvelait la richesse des terres.

- Peret (la germination) : de mi-novembre à mi-mars, période où les champs verdissaient, annonçant l’abondance à venir.

- Shemu (la récolte) : de mi-mars à mi-juillet, temps des moissons, moment où l’économie agricole culminait.

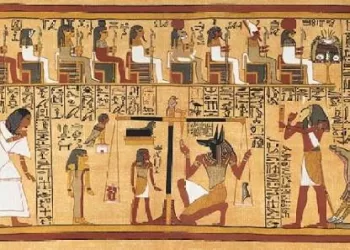

Chaque saison n’était pas seulement un cadre agricole, mais un pilier de la vie religieuse. Des fêtes solennelles étaient consacrées à Hâpy, dieu de la crue, et à d’autres divinités garantes de l’équilibre cosmique, marquant ainsi l’interpénétration du sacré et du quotidien.

Le rôle des prêtres et l’astronomie

La détermination du calendrier relevait de l’observation attentive du ciel. Le lever héliaque de l’étoile Sirius (Sopdet), visible à l’aube de l’été, coïncidait presque toujours avec le début de l’inondation. Ce signe céleste servait de repère pour fixer le début de l’année.

L’année nilotique comptait 360 jours divisés en 12 mois de 30 jours, auxquels s’ajoutaient cinq jours épagomènes ajoutés à la fin de l’année. Ces journées, jugées néfastes mais nécessaires, étaient consacrées à la naissance des grandes divinités du panthéon : Osiris, Isis, Seth, Nephtys et Horus.

Malgré son ingéniosité, ce calendrier restait décalé du calendrier solaire d’un quart de jour chaque année, créant au fil des siècles un déphasage progressif. Les Égyptiens en étaient conscients, mais le système demeura inchangé pendant des millénaires, preuve de son enracinement religieux et symbolique.

Un instrument de pouvoir et de gestion

Au-delà de la science et de la religion, l’année nilotique fut aussi un outil de gouvernement. Les scribes enregistraient les hauteurs des crues sur les nilomètres et établissaient en conséquence les impôts agricoles. Le calendrier permettait ainsi au pharaon de contrôler les ressources et de redistribuer les récoltes dans les greniers royaux.

La précision du système, alliée au caractère sacré de ses repères, renforçait l’autorité royale en plaçant le souverain comme médiateur entre les forces cosmiques, les divinités et son peuple.

Un héritage millénaire

Si le barrage d’Assouan a interrompu les crues naturelles du Nil, le souvenir de l’année nilotique perdure dans la mémoire culturelle. Les Égyptiens d’aujourd’hui célèbrent encore des fêtes populaires liées au fleuve, telles que Wafaa El-Nil, rappelant l’importance ancestrale de cette relation intime entre l’homme et son environnement.

L’année nilotique illustre ainsi comment une civilisation a su ériger un cycle naturel en système savant, conciliant observation astronomique, organisation agricole et légitimation politique. Elle demeure, pour les historiens et les égyptologues, un témoignage exemplaire de l’ingéniosité pharaonique.