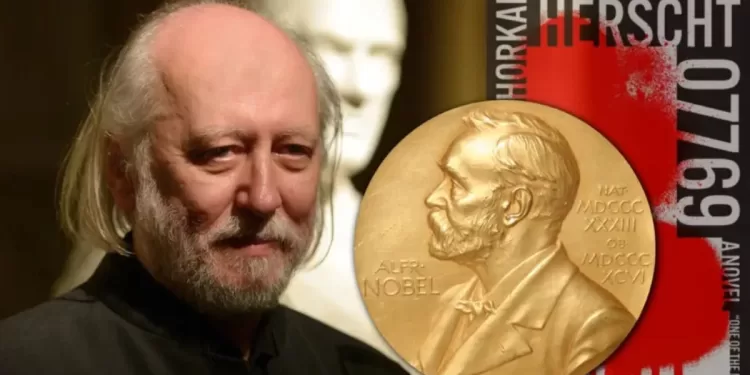

- László Krasznahorkai, chroniqueur de l’apocalypse

Le prix Nobel de littérature 2025 revient à l’écrivain hongrois László Krasznahorkai, salué « pour son œuvre fascinante et visionnaire qui, au cœur d’une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art ». À 71 ans, l’auteur explore les frontières de l’absurde et du grotesque, tout en puisant dans la tradition d’Europe centrale et dans les inspirations orientales, dans une écriture exigeante et profondément poétique.

Par Marwa Mourad

Un écrivain hors norme dans la lignée de Kafka

Né en 1954 à Gyula, dans le sud-est de la Hongrie, Krasznahorkai se distingue tôt par une voix singulière. Ses romans ne cèdent rien à la facilité : les phrases sont longues, les ruptures rares, les images souvent sombres. Son travail s’inscrit dans une tradition littéraire d’Europe centrale, allant de Kafka à Thomas Bernhard, mais il se nourrit aussi de voyages en Orient qui lui ont insufflé des tonalités plus contemplatives.

Apocalyptique, mais engagé envers le pouvoir de l’art

Le comité du Nobel évoque une œuvre forgée « au milieu d’une terreur apocalyptique » — une formule qui rend compte de l’univers souvent dystopique de Krasznahorkai, où l’espoir vacille mais ne cède jamais totalement. Ses récits sondent la fragilité des structures sociales, la résistance à l’asservissement, la conscience de notre propre fin. Mais toujours avec la conviction que l’art — la littérature, le langage — est une force capable de tenir face au chaos.

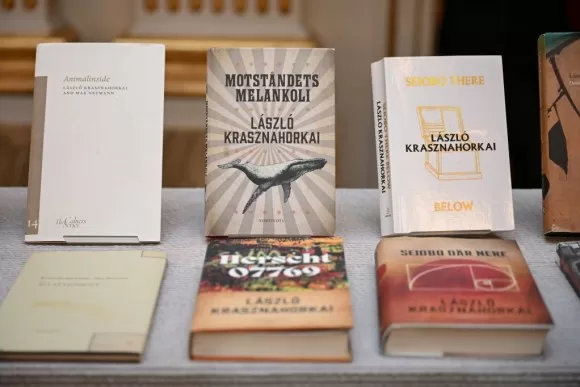

Des œuvres clefs et des adaptations cinématographiques

Le romancier s’est fait connaître dès 1985 avec Sátántangó (Tango de Satan en français), récit rural plongé dans une atmosphère oppressante, adapté plus tard au cinéma par Béla Tarr. Parmi ses autres titres célèbres : La Mélancolie de la résistance (1989), Baron Wenckheim’s Homecoming (2016), ou Guerre & Guerre. Ces romans, souvent complexes, demandent du lecteur une disponibilité mentale, une patience face à la langue — mais c’est dans ces œuvres que Krasznahorkai révèle pleinement son génie.

Une consécration tardive mais attendue

Ce Nobel est le deuxième attribué à un Hongrois après Imre Kertész en 2002. À 71 ans, Krasznahorkai recueille enfin une reconnaissance internationale à la hauteur de son influence dans les sphères littéraires d’Europe mais aussi au-delà. Les éditeurs français, par exemple, se disent fiers d’avoir porté ses traductions, convaincus que ce Nobel couronne une œuvre qui ne cesse de poser des questions essentielles.

Une invitation à la lecture

László Krasznahorkai n’est pas un écrivain de divertissement simple : ses livres sont exigeants, denses, parfois oppressants. Mais ils sont aussi d’une beauté rare, d’une lucidité perçante, d’une puissance poétique qui font écho aux grands questionnements de notre temps. Ce Nobel, bien plus qu’un hommage, est une convocation : lire Krasznahorkai, c’est accepter de regarder l’abîme — mais aussi de découvrir, dans ses fissures, ce qui reste de lumière.