Dans l’Egypte ancienne, avoir des enfants n’était pas simplement un événement familial heureux, c’était une véritable bénédiction des dieux. La sagesse d’Ani, l’un des textes moraux emblématiques de cette civilisation, ne recommandait-elle pas de se marier jeune et d’avoir une descendance nombreuse ?

L’enfant représentait la continuité, la mémoire vivante du père, chargé de perpétuer son nom à travers les âges.

Le rôle de l’enfant allait bien au-delà de l’amour filial : il devait assurer la survie symbolique de ses ancêtres. Il lui incombait de faire graver au moins cent inscriptions évoquant son père, de lui organiser des funérailles dignes, et surtout, d’entretenir sa tombe, car l’oubli équivalait à une seconde mort.

Dès la naissance, l’identité de l’enfant prenait un caractère sacré. Le choix du prénom était souvent confié aux prêtres, qui s’appuyaient sur les astres et les horoscopes. Parfois, les parents optaient eux-mêmes pour un nom, qui pouvait être aussi bref qu’une simple syllabe, ou au contraire une phrase entière. Ainsi, le nom « Djed-Ptah-Iouf-Ankh » signifie littéralement : « Ptah a dit qu’il vivra ». Certains noms reflétaient des qualités physiques ou morales : Nekhti, « le fort » ; Nefer, « le parfait ». D’autres plaçaient l’enfant sous la protection d’une divinité. Un enfant confié à Horus pouvait être nommé Hori, tandis que Ameni désignait celui placé sous l’égide du dieu Amon.

Cependant, malgré cette importance accordée à l’enfant, la mortalité infantile restait tragiquement élevée, et ce, quelle que soit la classe sociale. Maladies, malnutrition, manque d’hygiène et soins médicaux rudimentaires faisaient des premières années de vie un parcours semé d’embûches.

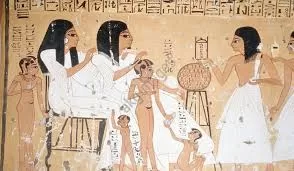

La vie des enfants variait grandement selon leur origine sociale. Dans les familles aisées, les nourrices prenaient soin des nourrissons, qui entraient à l’école dès l’âge de quatre ans. Les garçons recevaient un pagne et une ceinture, les filles une robe. Leur quotidien alternait entre apprentissage et jeux. On leur enseignait l’écriture, les mathématiques, les arts religieux et parfois la rhétorique, afin de préparer les futurs scribes, prêtres ou fonctionnaires.

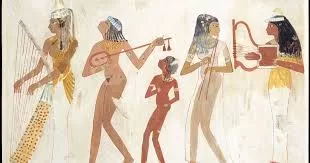

En revanche, pour les enfants du peuple, et notamment ceux des familles d’artisans, la réalité était bien différente. Les quatre premières années se passaient nus, au sein de leur mère, dans un environnement modeste. Leur nourriture se composait souvent de tiges de papyrus, de racines crues ou bouillies. Dès qu’ils atteignaient l’âge de quatre ans, ils étaient intégrés au monde du travail. Les garçons suivaient leur père dans ses tâches, commençant par de petits services avant d’assumer, en grandissant, des responsabilités plus lourdes. Les filles, quant à elles, étaient initiées très tôt aux activités domestiques : tissage, fabrication d’huiles, vannerie.

Le jeu, s’il existait, restait marginal chez les enfants pauvres. Pourtant, ces derniers participaient avec joie aux fêtes religieuses et aux célébrations communautaires, où, le temps d’un instant, les hiérarchies sociales semblaient s’estomper.

Ainsi, l’enfance en Egypte antique oscillait entre spiritualité et labeur, rites sacrés et réalités du quotidien. Elle révélait une société où l’enfant n’était pas seulement un être en devenir, mais un pilier indispensable à la perpétuation de l’ordre divin et humain.

Encadré :

La famille dans l’Egypte antique

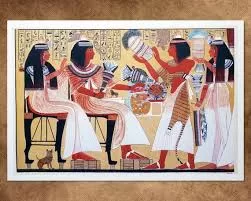

La famille constituait le pilier fondamental de la société égyptienne. Elle était perçue comme un microcosme de l’ordre cosmique voulu par les dieux, et sa stabilité était essentielle à l’équilibre du pays.

Le couple formait le noyau de cette structure. Le mariage, bien que souvent non formalisé par un rituel religieux, était reconnu juridiquement et socialement. Il reposait sur l’affection, le respect mutuel et la coopération. Les textes de sagesse recommandent la fidélité, la tendresse et la bonne entente entre époux. La femme, bien que soumise à une autorité masculine, jouissait de droits légaux : elle pouvait posséder des biens, hériter, intenter un procès ou divorcer.

Les enfants étaient considérés comme un don divin. Ils garantissaient la pérennité du nom familial et jouaient un rôle crucial dans les rites funéraires. L’éducation, qu’elle soit scolaire ou pratique, visait à les former selon leur rang social. Le fils aîné, en particulier, avait la responsabilité de veiller sur les parents âgés et de leur assurer un culte funéraire après leur mort.

Les familles élargies vivaient parfois sous le même toit ou à proximité, et les liens entre frères, sœurs, oncles et tantes restaient forts. Les notions de respect envers les aînés, de solidarité et de piété filiale étaient omniprésentes dans les textes moraux et les représentations artistiques.

En somme, la famille dans l’Egypte antique n’était pas seulement un cadre affectif : elle était aussi un espace d’éducation, de transmission, et de sacré.