Par: Marwa Mourad

La catastrophe finale, nucléaire, sanitaire ou climatique, et le “monde d’après” ont toujours nourri l’imagination des auteurs de SF. Tant qu’il en est encore temps, revue des meilleures œuvres de ce qui est devenu un sous-genre à part entière : le roman post-apocalyptique.

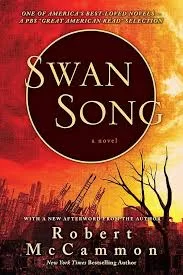

SWAN SONG, par Robert McCammon (1987)

Ils l’ont fait ! L’apocalypse nucléaire a détruit la Terre. Dans ce qu’il en reste, plusieurs survivants tentent de retrouver un sens à une vie devenue aussi compliquée que dangereuse. Certains choisissent la violence, d’autres tentent de préserver les relations humaines… Célèbre aux Etats-Unis, où il est sorti en 1987, ce roman apocalyptique suit sur un rythme d’enfer une lutte presque métaphysique entre le bien et le mal. D’un côté, un homme diabolique ouvrant la voie à des légions de démons, de l’autre des “gens de peu” (une sans-abri, une jeune fille douée d’un don merveilleux, un adolescent et un colonel) tentant de maintenir un espoir pour l’humanité. Mêlant le merveilleux au réalisme le plus cru, faisant intervenir un anneau aux pouvoirs surnaturels, prenant le temps (plus de 1 000 pages) de camper et faire vivre des personnages intenses, étalant son histoire sur près de dix ans, McCammon signe une des grandes réussites de ce qui est devenu un genre. Et qui est pour la première fois publié en France ! On appréciera en particulier la façon terrifiante de décrire les attaques nucléaires et l’hiver qui les suit…

LA PESTE ÉCARLATE, par Jack London (1912)

Comme dans La Route, de Cormac McCarthy (voir plus bas), un vieil homme et un enfant parcourent un monde dévasté. Une épidémie a ravagé le monde. Avec elle ont disparu la solidarité et l’attention aux autres. Ce sont de ces dernières que le vieil homme tente de parler aux enfants au coin du feu, le soir, dans la baie de San Francisco, envahie à nouveau en cette année 2073 par la végétation, essayant de les convaincre qu’il faut reconstruire autre chose. Quatre ans avant sa mort, à 40 ans, dans des circonstances qui laissent certains envisager l’hypothèse d’un suicide, Jack London résume dans cet apologue une vie de combats et d’engagements. La fable est lumineuse et pessimiste, qui dénonce l’incapacité de l’homme à faire autre chose que détruire. Ce court et fulgurant récit annonce tous ceux qui sont chroniqués dans les notules à venir.

RAVAGE, par René Barjavel (1943)

En 2052, dans une société hypermécanisée, une panne énergétique inattendue provoque à court terme la chute de l’humanité, qui, rendue à elle-même, panique et sombre dans la violence. Quelques survivants tentent de recréer une amorce de civilisation rurale et non technologique. Le chemin sera difficile. La vision est clairvoyante, la description des temps futurs reste saisissante. Le livre se termine par une apologie du monde paysan. Sa sortie pendant l’Occupation et l’évolution très droitiste de son auteur éclairé l’ont parfois fait considérer comme vichyste. L’hypothèse peut se défendre, mais n’enlève rien au plaisir que l’on prend encore à la lecture de ce roman quatre-vingts ans après sa sortie, et qui reste l’un des plus célèbres de la SF française.

ET TOUJOURS LES FORÊTS, par Sandrine Collette (2020)

Loin du CinémaScope flamboyant de Swan Song, rien ici n’est spectaculaire. A peine comprend-on que l’apocalypse a été climatique que Sandrine Collette resserre son objectif sur un survivant, Corentin, qui oscille entre combativité et désespoir, se débat contre la folie, contre le manque d’amour, contre le vide et la disparition des couleurs. Pour lutter, il n’a guère, au-delà des gestes de survie, que le souvenir de son arrière-grand-mère, celle qui l’a élevée, Augustine, qu’il va vouloir retrouver de façon obsessionnelle. L’écriture est sèche, poétique, faite de phrases courtes et de fréquents retours à la ligne. Pas d’effets, pas d’apitoiement, juste un être saisi au plus près dans ses espoirs et ses craintes.