Depuis la découverte de son tombeau par Howard Carter en 1922, le nom de Toutankhamon n’a cessé d’alimenter la fascination du public et des spécialistes du monde entier. Ce jeune pharaon, dont le règne fut aussi bref que mystérieux, occupe aujourd’hui une place à part dans l’imaginaire collectif, non seulement en raison de son histoire inachevée, mais surtout grâce aux trésors exceptionnels retrouvés à ses côtés. Parmi eux, son masque funéraire d’or massif, qui s’est imposé comme l’emblème absolu de l’Egypte antique, condensant à lui seul l’art, la spiritualité et le génie artisanal d’une civilisation millénaire. Objet à la fois esthétique, sacré et politique, il constitue la clé de lecture d’un univers où le roi, même mort, devait renaître en divinité. L’étude de ce masque unique révèle non seulement des prouesses techniques inégalées, mais offre aussi une fenêtre privilégiée sur les croyances, les rituels et les enjeux qui entouraient la mort d’un souverain dans l’Égypte pharaonique.

Présenté par Névine Ahmed

Entre divinisation, art funéraire et hypothèses de mort

par Dr Bassam Al-Chammaa

Historien et conférencier international et honoré par l’ONU

Toutankhamon, l’un des souverains les plus célèbres de l’Egypte ancienne, accéda au pouvoir alors qu’il n’était qu’un enfant d’environ neuf ans. Son règne, relativement court, prit fin brutalement lorsqu’il mourut à seulement dix-sept ou dix-huit ans. Malgré cette vie éphémère, il reste l’une des figures les plus fascinantes de l’Histoire pharaonique, notamment grâce à la découverte de son tombeau, presque intact, en 1922. Parmi les trésors retrouvés, une pièce s’est distinguée par son aura exceptionnelle : son fameux masque d’or. Une vie courte mais qui a permis de laisser une empreinte durable dans l’Histoire.

Un masque devenu l’icône absolue de l’archéologie mondiale

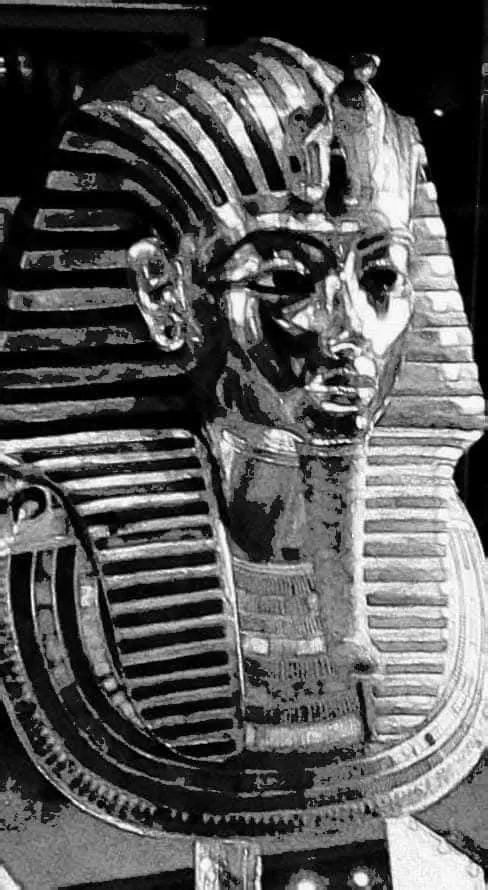

Le masque funéraire de Toutankhamon est aujourd’hui considéré comme la pièce archéologique la plus célèbre au monde, une icône culturelle immédiatement reconnaissable. Fait remarquable, ce masque ne doit pas être interprété comme un portrait réaliste du jeune roi. Il ne reflète ni les détails de son visage tel qu’il apparaissait de son vivant, ni les particularités propres à son physique. Sa fonction n’était pas esthétique au sens moderne du terme, mais rituelle et religieuse, inscrite dans la tradition funéraire de l’Egypte ancienne.

Ce masque représente le roi non pas sous son identité humaine, mais sous les traits du dieu Ousir (Osiris), divinité centrale du panthéon égyptien, maître de l’au-delà et garant de la résurrection. En se présentant sous la forme d’Osiris, Toutankhamon était censé renaître dans le monde des morts et poursuivre son existence dans l’éternité.

Le masque n’était donc destiné ni à être porté ni à avoir une utilité quotidienne : il recouvrait la tête de la momie du pharaon, transformant symboliquement le souverain en une entité divine.

Le masque mesure 54 cm de hauteur et pèse plus de 9 kg d’or pur, ce qui témoigne de l’importance accordée au statut du roi même après sa mort. Il est constitué de deux épaisseurs d’or façonnées et assemblées par martelage, puis méticuleusement polies, gravées et ornées de pierres précieuses ou de verres colorés imitant ces pierres.

Fait notable, l’artiste a représenté des lèvres épaisses, un détail qui rappelle les traits de la reine Tiyi, la grand-mère du pharaon, dont les origines du Sud du pays sont bien connues. Ce choix artistique a incité certains chercheurs à envisager l’hypothèse de possibles racines nubiennes dans la lignée familiale de Toutankhamon.

Sur sa tête, le pharaon porte le nemeis, le célèbre couvre-chef royal rayé, symbole de l’autorité souveraine. La barbe postiche, quant à elle, n’imite pas la barbe du roi mais celle, divine, du dieu Osiris. Cette barbe sacrée était autrefois sertie de petites incrustations de faïence bleuâtre (appelée fayanse ou qichani), mais ses couleurs se sont estompées avec le temps, virant aujourd’hui au gris.

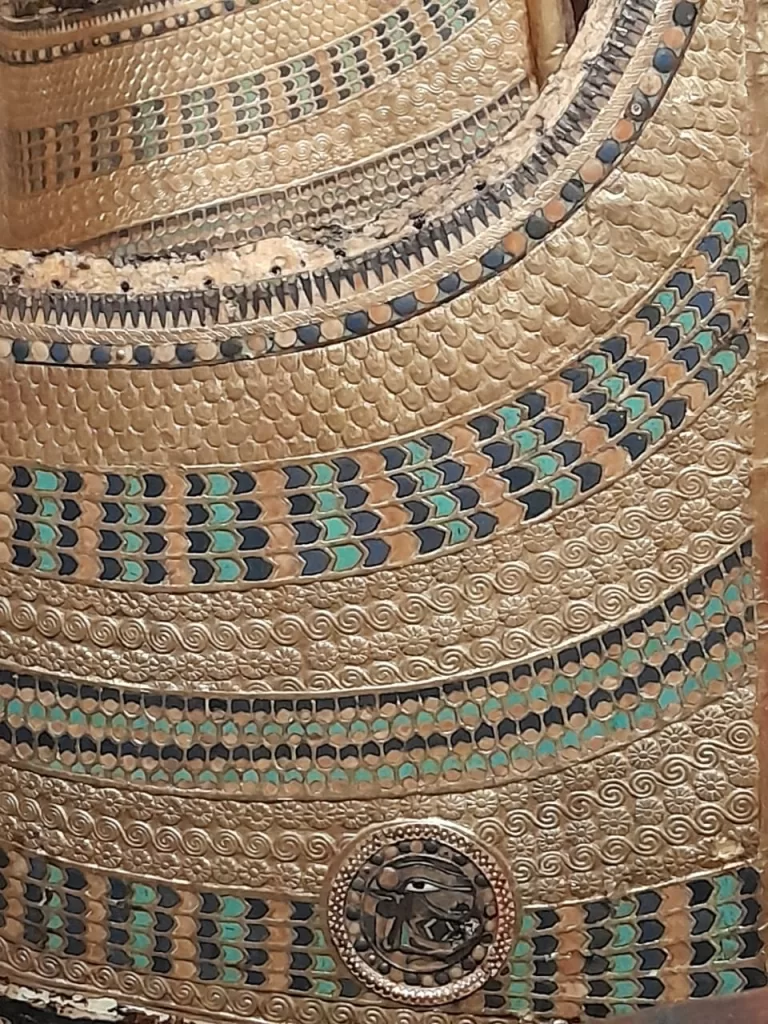

Symboles protecteurs et matériaux précieux

Sur le front du masque, on distingue deux figures protectrices majeures : Ouadjet, la cobra dressée, symbole de pouvoir et de protection, et Nekhbet, la déesse vautour, protectrice de la Haute-Egypte. Ces deux emblèmes réunis incarnent l’unité des Deux Terres, un thème essentiel dans la symbolique pharaonique. Les lignes bleues du nemeis ont été réalisées en verre bleu imitant le lapis-lazuli. L’utilisation d’un substitut plutôt que de la pierre véritable intrigue les spécialistes. Plusieurs explications sont envisagées : indisponibilité du lapis à cette période, rareté ponctuelle de la pierre, impossibilité de s’en procurer dans les mines d’Asie centrale, ou choix délibéré de l’atelier funéraire. Les yeux du masque sont composés de quartzite et d’obsidienne (appelée également pierre de sabg), ce qui leur confère un éclat profond et un réalisme saisissant.

Le masque porte également une large collerette funéraire composée de douze rangées de perles en verre coloré, imitant le lapis-lazuli, le jaspe, la cornaline et l’obsidienne. Cette collerette, comme beaucoup d’éléments du masque, reflète l’objectif spirituel de l’objet : assurer protection, renaissance et identification divine.

A l’arrière du masque, de longues colonnes d’hiéroglyphes sont gravées verticalement. Elles reprennent un extrait rituel fondamental : le chapitre 151b, issu des textes que l’on appelle couramment- bien que de manière incorrecte- “Livre des Morts”. Il ne s’agit pas d’un ouvrage unique, mais d’un ensemble de formules funéraires utilisées durant la période du Nouvel Empire. Au-dessus de l’ouverture du masque se trouve un collier en disques d’or, de verre bleu et de faïence, désigné dans les textes hiéroglyphiques sous le terme “Chebiou”.

Un décès qui continue de diviser les chercheurs

Malgré un siècle d’études, la mort de Toutankhamon reste entourée de mystère. Les théories sont nombreuses et parfois contradictoires. Parmi les hypothèses avancées, on retrouve celle de l’assassinat, possibilité souvent évoquée en raison des rivalités politiques de l’époque, ou encore un accident impliquant un char de guerre, qui aurait pu le heurter ou le renverser. Aussi, tourne l’hypothèse d’une chute d’un char lors d’une partie de chasse, entraînant des blessures mortelles, ou encore une attaque d’hippopotame, animal extrêmement dangereux et mentionné dans certaines théories. Enfin, il y a la théorie de la malaria, diagnostiquée par certaines analyses scientifiques récentes et celle d’un handicap ou une blessure au pied, rendant la marche difficile et pouvant avoir contribué à des complications graves.

Cependant, aucune de ces théories n’a été confirmée de manière définitive. Aucune preuve irréfutable n’a encore été mise au jour. Les scientifiques restent divisés, et les hypothèses, même si elles paraissent plausibles, demeurent des spéculations. L’auteur du texte original, après avoir étudié les possibilités, penche personnellement vers l’idée que le jeune roi a pu être assassiné ou victime d’un acte criminel – une hypothèse parmi d’autres, mais qui lui semble la plus cohérente compte tenu du contexte historique.